2015年08月15日

≪English Tenor≫イングリッシュ・テナー【1】

≪イングリッシュ・テナー≫は、イギリス人テノールという意味ではない。ひとつの特徴的な声種を表す呼称である。たとえば、テノールとバリトンの間の声域を歌うフランス声楽界特有の≪バリトン・マルタン≫もそうだ。≪バリトン・マルタン≫といえば、伝説的歌手カミーユ・モラーヌ(1911-2010)が挙げられよう。かぎりなく美しく甘い声、軽やかでありながら深みのある歌唱は、今でも多くのファンの心をとらえて離さない。

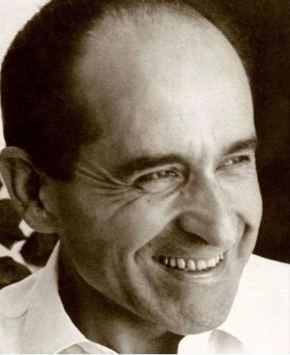

●カミーユ・モラーヌ

では、≪イングリッシュ・テナー≫はどうだろう。まず思い浮かぶのは、イギリスの20世紀を代表する世界的作曲家ベンジャミン・ブリテン(1913-1976)の作品を数多く歌い、録音も多く残されているピーター・ピアーズ(1910-1986)である。彼の録音を聴くと、とにかく語る、そして、過度な表現はなく、内側に情感をたっぷりと秘めている。声は明るさがありソフトで抑制が効き、軽くも薄くもない。演奏からは“ことば”の役割の重要性を感じずにはいられない。演劇の国イギリスから生まれた演奏スタイルなのだ。

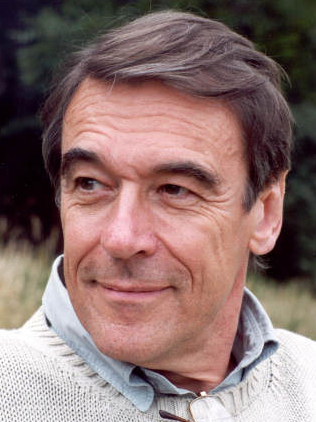

●ベンジャミン・ブリテン(右)とピーター・ピアーズ(左)

イギリスに留学し数々の受賞歴を誇るテナーで、イギリス声楽作品の研究家でもある辻裕久さんは言う。

イギリス人の愛してやまない、この「イングリッシュ・テナー」ですが、特徴としては、メロウでどこかメランコリックなあの音色が挙げられるでしょう。英語が持っているリズムや、言葉の軽快さなどが生きる繊細かつドラマティックな語り口、また実声と裏声とを混ぜるようにして出すピアニシモの表現も印象的です。私はこのスタイルが、イギリス独自の特徴的な文化背景と、イギリス人の国民性、嗜好の中から生み出されたものであると感じています。

その嗜好の源には、たとえば英国国教会の音楽に欠かすことのできない、聖歌隊の美しく透明感のある歌声であるとか、あるいは、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、イングランド、それぞれの民謡の切々とした語り口、などが考えられるかもしれません。しかしそれらにも増して考えられる、最も大きな影響力、文化背景は、やはりイギリスが世界に誇る演劇の文化でしょう。

ピアーズの他には、明るく輝かしく演じるナイジェル・ロジャース(1935-)、美しい声を持つアントニー・ロルフ・ジョンソン(1940-)、鋭い感覚と誠実な語り口によって作品本来の魅力を引き出すフィリップ・ラングリッジ(1939-2010)、まるで紙芝居を語りだすような風情のジョン・エルウィス(1946-)、隙のない卓越した技術を持つイアン・ボストリッジ(1964-)、今を輝くマーク・パドモア(1961-)はなんと甘く切なく歌うことか。私の浅薄な知識と経験でも、これだけの人たちがその声と共に思い浮かぶ。いずれも品格とやさしさに満ちた歌声を聴かせてくれる。

●フィリップ・ラングリッジ(左)とマーク・パドモア(右)

彼らは独自の表現姿勢を持ちながら、しかし、≪イングリッシュ・テナー≫の伝統を踏まえ、その系統にあると思う。その歌唱は、きっとどの時代の音楽(作品)であってもかわらない。様式は異なっても要素のとらえ方は同じなのであって、まず言葉がありフレーズがある。古楽も、ロマン派も、現代歌曲も、彼らにとってアプローチは同じなのである。

≪続く≫

●カミーユ・モラーヌ

では、≪イングリッシュ・テナー≫はどうだろう。まず思い浮かぶのは、イギリスの20世紀を代表する世界的作曲家ベンジャミン・ブリテン(1913-1976)の作品を数多く歌い、録音も多く残されているピーター・ピアーズ(1910-1986)である。彼の録音を聴くと、とにかく語る、そして、過度な表現はなく、内側に情感をたっぷりと秘めている。声は明るさがありソフトで抑制が効き、軽くも薄くもない。演奏からは“ことば”の役割の重要性を感じずにはいられない。演劇の国イギリスから生まれた演奏スタイルなのだ。

●ベンジャミン・ブリテン(右)とピーター・ピアーズ(左)

イギリスに留学し数々の受賞歴を誇るテナーで、イギリス声楽作品の研究家でもある辻裕久さんは言う。

イギリス人の愛してやまない、この「イングリッシュ・テナー」ですが、特徴としては、メロウでどこかメランコリックなあの音色が挙げられるでしょう。英語が持っているリズムや、言葉の軽快さなどが生きる繊細かつドラマティックな語り口、また実声と裏声とを混ぜるようにして出すピアニシモの表現も印象的です。私はこのスタイルが、イギリス独自の特徴的な文化背景と、イギリス人の国民性、嗜好の中から生み出されたものであると感じています。

その嗜好の源には、たとえば英国国教会の音楽に欠かすことのできない、聖歌隊の美しく透明感のある歌声であるとか、あるいは、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、イングランド、それぞれの民謡の切々とした語り口、などが考えられるかもしれません。しかしそれらにも増して考えられる、最も大きな影響力、文化背景は、やはりイギリスが世界に誇る演劇の文化でしょう。

ピアーズの他には、明るく輝かしく演じるナイジェル・ロジャース(1935-)、美しい声を持つアントニー・ロルフ・ジョンソン(1940-)、鋭い感覚と誠実な語り口によって作品本来の魅力を引き出すフィリップ・ラングリッジ(1939-2010)、まるで紙芝居を語りだすような風情のジョン・エルウィス(1946-)、隙のない卓越した技術を持つイアン・ボストリッジ(1964-)、今を輝くマーク・パドモア(1961-)はなんと甘く切なく歌うことか。私の浅薄な知識と経験でも、これだけの人たちがその声と共に思い浮かぶ。いずれも品格とやさしさに満ちた歌声を聴かせてくれる。

●フィリップ・ラングリッジ(左)とマーク・パドモア(右)

彼らは独自の表現姿勢を持ちながら、しかし、≪イングリッシュ・テナー≫の伝統を踏まえ、その系統にあると思う。その歌唱は、きっとどの時代の音楽(作品)であってもかわらない。様式は異なっても要素のとらえ方は同じなのであって、まず言葉がありフレーズがある。古楽も、ロマン派も、現代歌曲も、彼らにとってアプローチは同じなのである。

≪続く≫