2024年12月07日

【ご報告】第12回イギリス歌曲講座(講師:辻裕久) 2024年12月6日

辻裕久講師による「第12回イギリス歌曲講座」を開催いたしました。

-第12回イギリス歌曲講座-

講師: 辻裕久

ピアノ: 奥田和

2024年12月6日(金)18:30~21:30

渋谷区文化総合センター大和田・練習室3

◆使用楽譜

イギリス歌曲シリーズ2 O mistress mineバロックから近代作曲家によるシェイクスピアの世界(カワイ出版)

イギリス歌曲シリーズ4 Weep you no moreイギリスの愛と夢(カワイ出版)

イギリス歌曲シリーズ6 The shepherd’s song イギリスの田園風景を歌う(カワイ出版)

イギリス歌曲シリーズ8 Home, Sweet Home ヴィクトリア朝の歌曲(カワイ出版)

ヘンデル『メサイア』(全音楽譜出版社)

◆受講者と受講曲

鳥居夕紀夫 2巻O mistress mineより Come away death Quilter

吉澤有香 Handel《Messiah》より If god be for us

横山弘泰 6巻The shepherd's songより Silent noon RVW

調 俊彦 6巻The shepherd's songより Heart's Haven RVW

法島彩子 8巻Home, Sweet Homeより Tom Bowling

成田拓也 4巻Weep you no moreより Sleep Ivor Gurney

-第12回イギリス歌曲講座-

講師: 辻裕久

ピアノ: 奥田和

2024年12月6日(金)18:30~21:30

渋谷区文化総合センター大和田・練習室3

◆使用楽譜

イギリス歌曲シリーズ2 O mistress mineバロックから近代作曲家によるシェイクスピアの世界(カワイ出版)

イギリス歌曲シリーズ4 Weep you no moreイギリスの愛と夢(カワイ出版)

イギリス歌曲シリーズ6 The shepherd’s song イギリスの田園風景を歌う(カワイ出版)

イギリス歌曲シリーズ8 Home, Sweet Home ヴィクトリア朝の歌曲(カワイ出版)

ヘンデル『メサイア』(全音楽譜出版社)

◆受講者と受講曲

鳥居夕紀夫 2巻O mistress mineより Come away death Quilter

吉澤有香 Handel《Messiah》より If god be for us

横山弘泰 6巻The shepherd's songより Silent noon RVW

調 俊彦 6巻The shepherd's songより Heart's Haven RVW

法島彩子 8巻Home, Sweet Homeより Tom Bowling

成田拓也 4巻Weep you no moreより Sleep Ivor Gurney

2023年07月25日

大久保混声合唱団第45回定期演奏会 2023.7.23 杉並公会堂大ホール

7月23日は杉並公会堂大ホールで大久保混声合唱団第45回定期演奏会が開催されました。久しぶりの舞台袖は初めて訪れたような新鮮さ。このホールの技術スタッフさんは舞台袖に常駐されないので、照明や音響機材は主催者(私たち)が操作します。この仕組みの良し悪しはそれぞれでしょうが、今回は(私には)やりやすかった。その場におられないとはいえ、舞台袖の様子は常に見てくれているようで、困っていれば適切な提案をしに来てくださるし、何より、こちらの考えを優先し尊重してくれる。やわらかく接してくれて、基本やさしい。もちろん、ルール(約束)違反をしたら、すぐに目の前にいらして指導されるのでしょう。むかしの舞台技術スタッフさんはこうじゃなかったですね。時々気配を消したりしながら常に目の届く範囲にいらっしゃる。本番当日は一升瓶を持って参上しましたもの。緊張したけど味方に付ければ怖いものなしで、頼んでないこともたくさんしてくれて、助けてくれた。契約がどう、ルールや役割がどうではなくて、価値を認めてもらえれば(気に入れば)何でもしてくれる。今の世の中では、それが良いとは言えないし戻って欲しいとは全く思わないのですが、なんだか懐かしい。

最終のアンコールステージ(愛唱曲集)は、初代(創立)指揮者の辻正行先生(1932-2003)没後20年ということもあって、選び抜かれた4曲、「歓迎のうた(中村義光)」「おわりのない海(松下耕)」「ほほえみ(鈴木憲夫)」「わたりどり(大中恩)」が演奏されました。それまで緊張感ある作品(演奏)が続いたからか、ホール全体の雰囲気も穏やかになり、お客様もあたたかく盛り上がる。演奏会の締め括りは「わたりどり」の連続演奏。本編では無伴奏で(いつも通り)、そのあとに(アンコールとして)ピアノ伴奏版が演奏されました。このピアノ伴奏版は作曲者本人によるもので、来年(2024年)の大中恩生誕100年を記念し先月(2023年6月)発売されたばかり。このタイミングで2つのバージョンを披露する演出はこの曲を歌い継いできた大久保混声だからこそ説得力のあるもので、とても素敵でした。

「わたりどり」は大中先生の作曲年表の1曲目に記載されていて、学徒出陣で海軍に召集された時期、19歳の時の作品です。作曲の経緯を簡単に想いはかることはできませんが、強く、はかなげで、美しい、この作品の持つ魅力はピアノ伴奏版でもそのままに、でも、新たな作品に出逢ったかのような新鮮な印象も与えてくれました。

「わたりどり」は、大久保混声合唱団第1回演奏会(1962年10月)で演奏されています。当時のプログラムを開くと、辻正行先生よるノート(曲目の解説にかえて)にこう書かれています。「最近非常に合唱曲に意欲を持って居られる大中恩氏のものを、氏の推薦によって三曲歌います。どれも皆すばらしい曲で広く歌われてよい作品だと思います。」

作品そのものの力に加えて、繰り返し演奏されてきた歴史の長さとその質によって価値が高まり人々に愛され、本当の名曲と成り得るのかもしれないと、そんなことを思わせてくれた豊かな一日でした。

「おわりのない海」と「ほほえみ」についても書きたいと思っていたのですが、いずれまた。

最終のアンコールステージ(愛唱曲集)は、初代(創立)指揮者の辻正行先生(1932-2003)没後20年ということもあって、選び抜かれた4曲、「歓迎のうた(中村義光)」「おわりのない海(松下耕)」「ほほえみ(鈴木憲夫)」「わたりどり(大中恩)」が演奏されました。それまで緊張感ある作品(演奏)が続いたからか、ホール全体の雰囲気も穏やかになり、お客様もあたたかく盛り上がる。演奏会の締め括りは「わたりどり」の連続演奏。本編では無伴奏で(いつも通り)、そのあとに(アンコールとして)ピアノ伴奏版が演奏されました。このピアノ伴奏版は作曲者本人によるもので、来年(2024年)の大中恩生誕100年を記念し先月(2023年6月)発売されたばかり。このタイミングで2つのバージョンを披露する演出はこの曲を歌い継いできた大久保混声だからこそ説得力のあるもので、とても素敵でした。

「わたりどり」は大中先生の作曲年表の1曲目に記載されていて、学徒出陣で海軍に召集された時期、19歳の時の作品です。作曲の経緯を簡単に想いはかることはできませんが、強く、はかなげで、美しい、この作品の持つ魅力はピアノ伴奏版でもそのままに、でも、新たな作品に出逢ったかのような新鮮な印象も与えてくれました。

「わたりどり」は、大久保混声合唱団第1回演奏会(1962年10月)で演奏されています。当時のプログラムを開くと、辻正行先生よるノート(曲目の解説にかえて)にこう書かれています。「最近非常に合唱曲に意欲を持って居られる大中恩氏のものを、氏の推薦によって三曲歌います。どれも皆すばらしい曲で広く歌われてよい作品だと思います。」

作品そのものの力に加えて、繰り返し演奏されてきた歴史の長さとその質によって価値が高まり人々に愛され、本当の名曲と成り得るのかもしれないと、そんなことを思わせてくれた豊かな一日でした。

「おわりのない海」と「ほほえみ」についても書きたいと思っていたのですが、いずれまた。

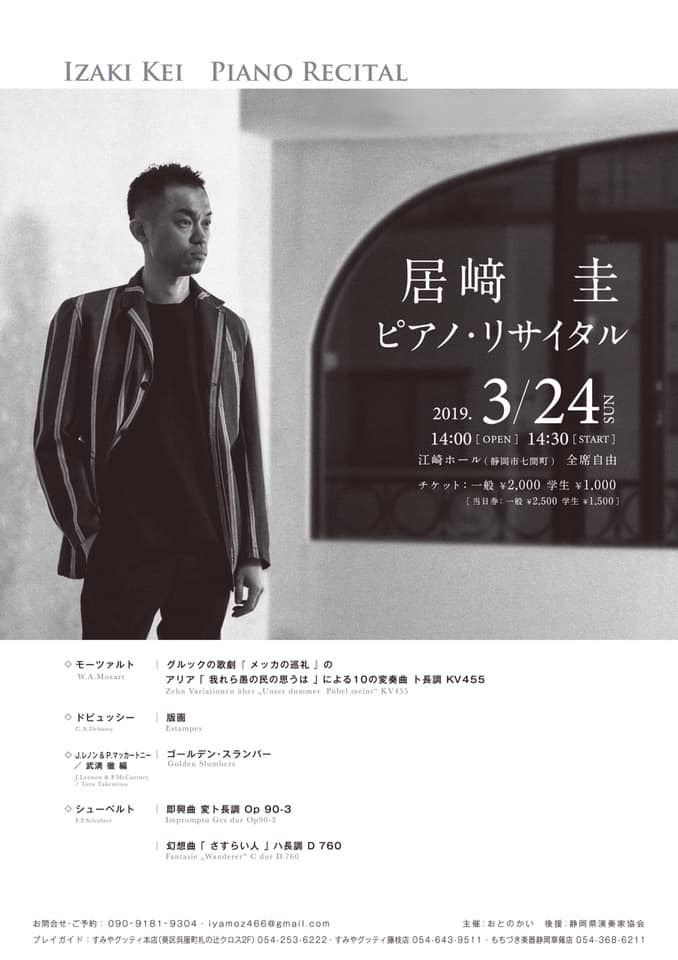

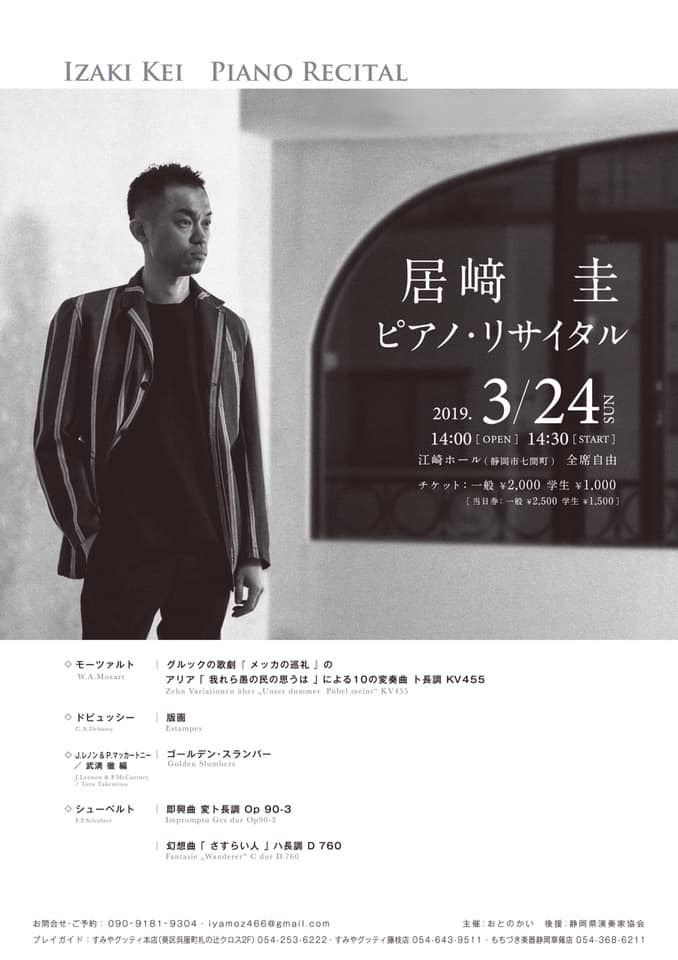

2019年03月24日

居﨑圭ピアノ・リサイタル(3/24・江﨑ホール)

居﨑さんの音は、常にコントロールされる、むやみに放射されない、私は、彼が作品(作曲家)と向き合い、紡ぎだす、一つひとつの音を、高い共感性を持って受け入れる。演奏家の「音」と「人柄」はイコールだ。音楽が進むなかで、思いがけないことが起きたとしても、それも居﨑さんの音楽なのだと納得できる安心感もある。

モーツァルトを居﨑さんが弾く、というのは、なぜか意外で入り込めないでいると、作品の自由な、ユーモアでさえある内容と、居﨑さんの佇まい(私だけの)のギャップがおもしろく、モーツァルトと居﨑さんの会話を距離をもって聴いているような楽しさがあった。きっと思うとおりにならなかった場面もあったのではと思うけど、それも人と人との対話であるとするなら、(第三者としては)愉しい。あくまで私だけの印象だと思うけれど。ドビュッシーは、思いのほか、情感豊か。私の好みとは少し異なるけれど、その演奏の説得力に、個人的な嗜好はどうでもよくなってしまった。第1部はここで終了。居﨑さんに現在の立ち位置をしっかりと見せていただいた。第2部は、武満編のゴールデン・スランバーと、シューベルト。このブロックに居﨑さんの美質が集約されていたのかもしれない。作曲家(作品)よりもピアニストを感じるというのも良いものだと(私にしてはめずらしく)思った。

最終のシューベルトD760は冒頭でシンフォニーだと、思わせた。それほど詳しくないので的外れかもしれないけれど、作曲家の、この作品に込めた、並々ならぬ想いを、演奏家が受け止め、音楽としてこの世に再現するという作業の尊さと喜びを共有したような気がした。

アンコールはドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」、こちらは思ったよりも直截な表現だったかもしれない。心が穏やかに静まり、心地よく会場を後にすることができた。

次は、7月14日(日)焼津文化会館で2台ピアノのコンサートに出演されるとプログラムに記載がある。モーツァルト、ルトスワフスキ、ドビュッシーという、とても楽しみなプログラム。

モーツァルトを居﨑さんが弾く、というのは、なぜか意外で入り込めないでいると、作品の自由な、ユーモアでさえある内容と、居﨑さんの佇まい(私だけの)のギャップがおもしろく、モーツァルトと居﨑さんの会話を距離をもって聴いているような楽しさがあった。きっと思うとおりにならなかった場面もあったのではと思うけど、それも人と人との対話であるとするなら、(第三者としては)愉しい。あくまで私だけの印象だと思うけれど。ドビュッシーは、思いのほか、情感豊か。私の好みとは少し異なるけれど、その演奏の説得力に、個人的な嗜好はどうでもよくなってしまった。第1部はここで終了。居﨑さんに現在の立ち位置をしっかりと見せていただいた。第2部は、武満編のゴールデン・スランバーと、シューベルト。このブロックに居﨑さんの美質が集約されていたのかもしれない。作曲家(作品)よりもピアニストを感じるというのも良いものだと(私にしてはめずらしく)思った。

最終のシューベルトD760は冒頭でシンフォニーだと、思わせた。それほど詳しくないので的外れかもしれないけれど、作曲家の、この作品に込めた、並々ならぬ想いを、演奏家が受け止め、音楽としてこの世に再現するという作業の尊さと喜びを共有したような気がした。

アンコールはドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」、こちらは思ったよりも直截な表現だったかもしれない。心が穏やかに静まり、心地よく会場を後にすることができた。

次は、7月14日(日)焼津文化会館で2台ピアノのコンサートに出演されるとプログラムに記載がある。モーツァルト、ルトスワフスキ、ドビュッシーという、とても楽しみなプログラム。

2017年12月31日

日下部吉彦先生

音楽評論家の日下部吉彦先生が亡くなられました。

日下部先生はハーモニー(全日本合唱連盟発行)≪CD新譜紹介≫を長く担当しておられ、弊社から初めて出版したCDについてもあたたかく知性に溢れたお言葉を綴ってくださいました。今でもそのときの喜びは忘れることなく、心の支えになっています。心からの感謝と共に、ご冥福をお祈りいたします。

日下部先生はハーモニー(全日本合唱連盟発行)≪CD新譜紹介≫を長く担当しておられ、弊社から初めて出版したCDについてもあたたかく知性に溢れたお言葉を綴ってくださいました。今でもそのときの喜びは忘れることなく、心の支えになっています。心からの感謝と共に、ご冥福をお祈りいたします。

2017年09月08日

辻裕久&なかにしあかね監修≪イギリス歌曲シリーズ1~イギリス愛唱歌集The Water is Wide≫発売

カワイ出版より「イギリス歌曲集シリーズ」楽譜集が出版されることになりました。第1集は「The Water is Wide」と題した民謡を中心とした愛唱歌集です。なかにしあかね渾身の解説と辻裕久の丁寧な「英語の歌い方ポイント」がたっぷりと掲載された大変お得な楽譜集。ぜひお求めください。9/15静岡&9/18東京≪第21回英国歌曲展plus≫にて先行発売いたします!(シン・ムジカでも取扱いいたします)

●カワイ出版ホームページ(2017年9月の新刊)

http://www.editionkawai.jp/blog/2017/09/04/201709frontlist/

イギリス歌曲シリーズ1

The Water is Wide~イギリス愛唱歌集

―R QuilterとA. Nakanishiの編曲による―

辻裕久・なかにしあかね 監修

定価:2,100円+税

カワイ出版(2017年9月中旬発売予定)

たくさんの優れた作品があるにも関わらず、あまり日本では知られていないイギリスの作曲家による歌曲。この分野での第一人者である辻裕久・なかにしあかねの監修で、これらの素晴らしい作品を日本に紹介するシリーズ第1弾。

本書はまず日本でもよく知られているイギリスの愛唱歌を、イギリス国内では大人気のロジャー・クィルターと、なかにしあかね自身の編曲による作品を紹介する。詳細な解説と英語歌唱のポイントを掲載したイギリス歌曲の入門書でもある。

「The Water is Wide」「Home Sweet,Home」他、全16曲。

●カワイ出版ホームページ(2017年9月の新刊)

http://www.editionkawai.jp/blog/2017/09/04/201709frontlist/

イギリス歌曲シリーズ1

The Water is Wide~イギリス愛唱歌集

―R QuilterとA. Nakanishiの編曲による―

辻裕久・なかにしあかね 監修

定価:2,100円+税

カワイ出版(2017年9月中旬発売予定)

たくさんの優れた作品があるにも関わらず、あまり日本では知られていないイギリスの作曲家による歌曲。この分野での第一人者である辻裕久・なかにしあかねの監修で、これらの素晴らしい作品を日本に紹介するシリーズ第1弾。

本書はまず日本でもよく知られているイギリスの愛唱歌を、イギリス国内では大人気のロジャー・クィルターと、なかにしあかね自身の編曲による作品を紹介する。詳細な解説と英語歌唱のポイントを掲載したイギリス歌曲の入門書でもある。

「The Water is Wide」「Home Sweet,Home」他、全16曲。

2017年08月27日

第72回関東合唱コンクール静岡県大会『辻正行賞』

第72回関東合唱コンクール静岡県大会『辻正行賞』は「港混声合唱団」が受賞いたしました。

おめでとうございます!

●自由曲

千原英喜:混声合唱のための「コスミック・エレジー」より

2.鬼女/3.わが抒情詩

指揮:増田和美

合唱:港混声合唱団

■●■辻正行賞■●■

関東合唱コンクール静岡県大会において、邦人作品の合唱曲について優れた演奏を行った団体を表彰する。課題曲、自由曲を問わない。受賞団体にはトロフィーと記念品として時計が贈られます。

●詳細はこちら

http://www.shinmusica.com/shinmusica/tsuji.html#rireki

●「第72回関東合唱コンクール静岡県大会」審査結果

http://shizuoka-jca.com/

おめでとうございます!

●自由曲

千原英喜:混声合唱のための「コスミック・エレジー」より

2.鬼女/3.わが抒情詩

指揮:増田和美

合唱:港混声合唱団

■●■辻正行賞■●■

関東合唱コンクール静岡県大会において、邦人作品の合唱曲について優れた演奏を行った団体を表彰する。課題曲、自由曲を問わない。受賞団体にはトロフィーと記念品として時計が贈られます。

●詳細はこちら

http://www.shinmusica.com/shinmusica/tsuji.html#rireki

●「第72回関東合唱コンクール静岡県大会」審査結果

http://shizuoka-jca.com/

2017年06月09日

≪水のいのち≫のステージ初演は

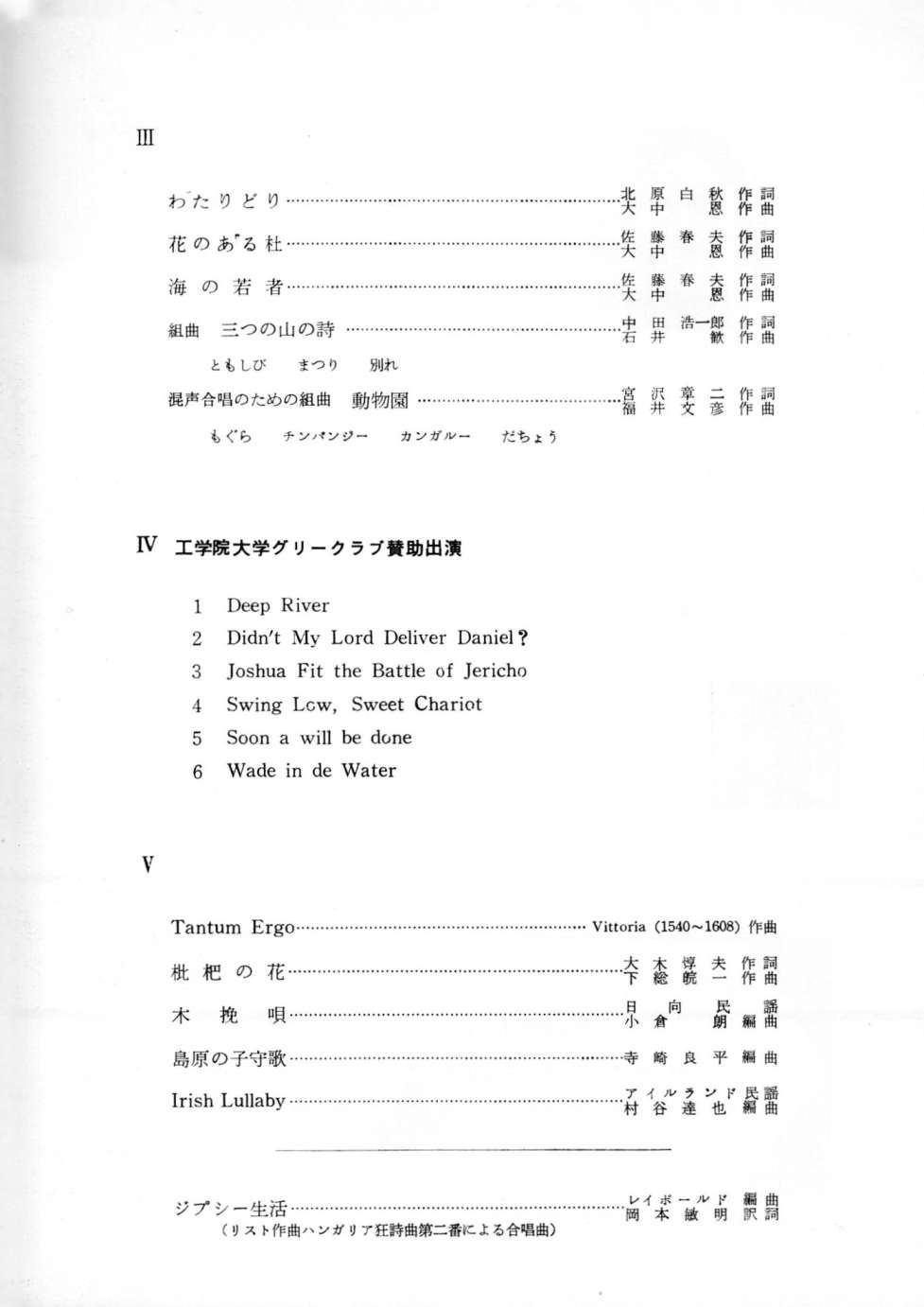

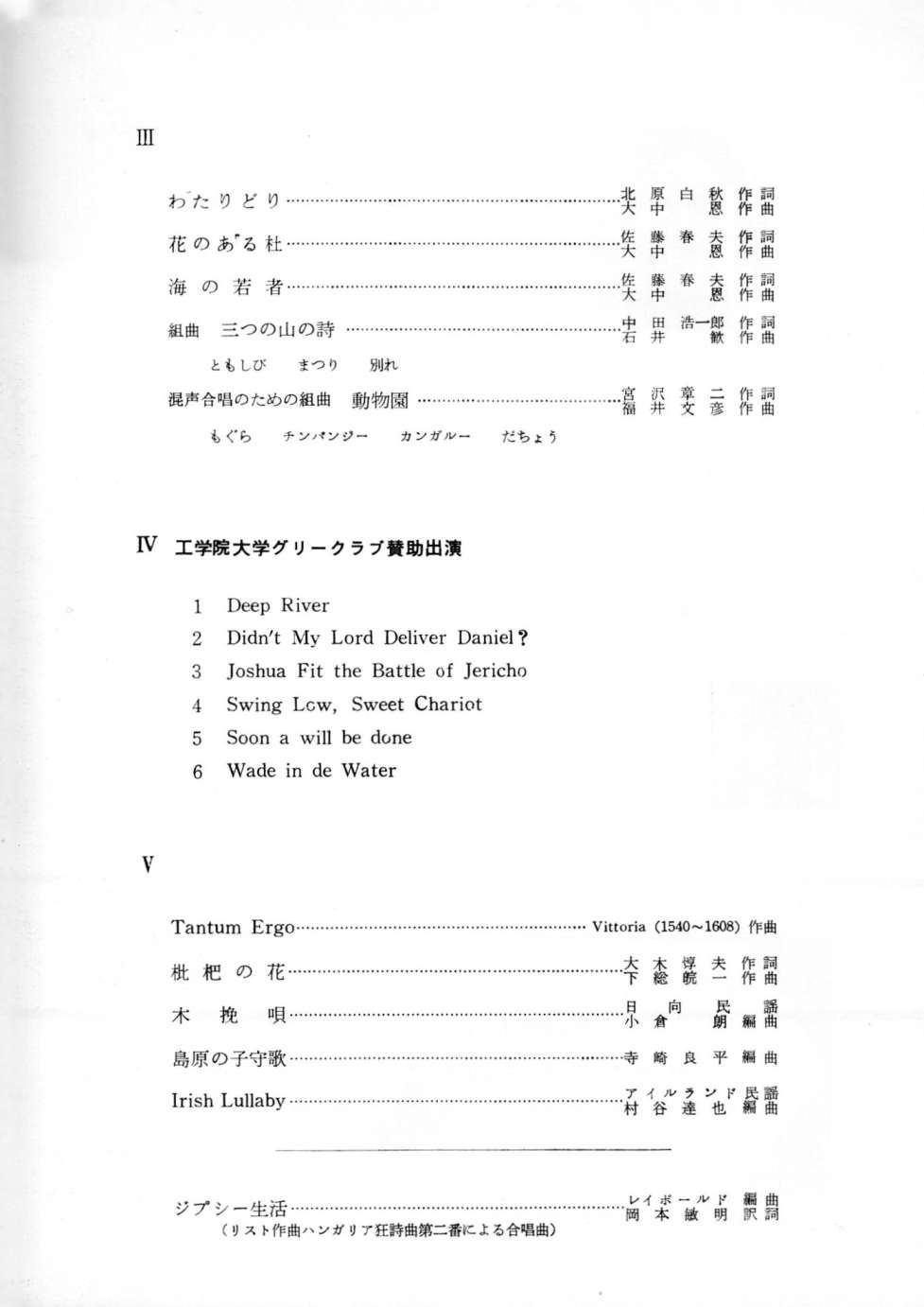

≪水のいのち≫を必要に迫られて調べていたところ、貴重な資料を見せてもらいました。この作品はTBSの委嘱で、山田和男(一雄)指揮/日本合唱協会により「放送」初演されました。1964年11月10日のことです。初演の二日後に当時カワイ楽譜の社長であった清水脩から作曲者に「ぜひカワイで出版したい」と強い要請があったというエピソードも。

一方、初めて演奏会で披露された(ステージ初演)のはいつかというと、1965年6月28日/日比谷公会堂で開催された「NHK東京放送合唱団特別公演~指揮・辻正行デビューリサイタル」。印刷物や写真がきれいに整理され残されていて、当時の様子を窺い知ることができました。プログラムと思われる二つ折りの印刷物には、宇野功芳の推薦文、合唱団紹介も意気盛んでとても魅力的です。演奏曲は全て髙田三郎作品、初期の混声・女声・男声の合唱曲が並んでいます。翌日の公演が「辻久子バイオリンリサイタル」というのも時代を感じます。

●プログラム

●当日の掲示と会場の様子

●本番

一方、初めて演奏会で披露された(ステージ初演)のはいつかというと、1965年6月28日/日比谷公会堂で開催された「NHK東京放送合唱団特別公演~指揮・辻正行デビューリサイタル」。印刷物や写真がきれいに整理され残されていて、当時の様子を窺い知ることができました。プログラムと思われる二つ折りの印刷物には、宇野功芳の推薦文、合唱団紹介も意気盛んでとても魅力的です。演奏曲は全て髙田三郎作品、初期の混声・女声・男声の合唱曲が並んでいます。翌日の公演が「辻久子バイオリンリサイタル」というのも時代を感じます。

●プログラム

●当日の掲示と会場の様子

●本番

2017年04月28日

明日(4/29)AM6:00放送 ≪日本の合唱・名作選(1)~“水のいのち” ≫

4/29(土)午前6時からNHK-FM『ビバ!合唱』で≪水のいのち≫特集が放送されます。弊社制作CD『髙田三郎混声合唱作品集“その心の響き”1』から「水たまり」を取り上げていただきます。作曲家・鷹羽弘晃さんのナビゲートも楽しみです。

●番組ホームページ

http://www4.nhk.or.jp/viva/x/2017-04-29/07/75627/4828442/

●CD情報『髙田三郎混声合唱作品集“その心の響き”1』より

- 日本の合唱・名作選(1)~“水のいのち” -

【解説】鷹羽弘晃

【録音出演】高田三郎(約2分)

高野喜久雄:作詩/高田三郎:作曲

「混声合唱組曲“水のいのち”から“雨”」

(混声合唱)日本合唱協会、(指揮)畑中良輔、(ピアノ)生田美子

(2分56秒)

<fontec FOCD3473>

★「混声合唱組曲“水のいのち”から“水たまり”」

(混声合唱)大久保混声合唱団、(指揮)辻正行、(ピアノ)辻志朗

(3分31秒)

<Shin Musica SINM-001>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“川”」

(混声合唱)福島県立郡山高等学校、(指揮)菅野正美、(ピアノ)桜田康弘

(3分27秒)

<fontec EFCD25309/10>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“海”」

(混声合唱)東京混声合唱団、(指揮)松井慶太、(ピアノ)前田勝則

(2分55秒)

<fontec EFCD4178>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“海よ”」

(混声合唱)東京混声合唱団、(指揮)大谷研二、(ピアノ)斎木ユリ

(6分36秒)

<fontec FOCD9619>

「女声合唱組曲“水のいのち”から“川”」

(女声合唱)日本女子大学合唱団、(指揮)木下保、(ピアノ)木下歌子

(3分14秒)

<Toshiba CZ28-9084>

「男声合唱組曲“水のいのち”から“川”」

(男声合唱)男声合唱団東京リーダーターフェル1925、(指揮)堀俊輔、(ピアノ)小林万里子

(3分14秒)

<COLUMBIA COCG-13356>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“海よ”(管弦楽伴奏版)」

トーマス・マイヤー・フィービッヒ(管弦楽編曲):編曲

(混声合唱)「ひたすらないのち愛知演奏会」合同合唱団、(管弦楽)南山大学管弦楽団、(指揮)小松一彦

(7分09秒)

<Giovanni GVCS 30602/3>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“雨”」

(混声合唱)神戸中央合唱団、(指揮)高田三郎、(ピアノ)高田江里

(3分11秒)

<日本伝統文化振興財団 VZCC-18>

●番組ホームページ

http://www4.nhk.or.jp/viva/x/2017-04-29/07/75627/4828442/

●CD情報『髙田三郎混声合唱作品集“その心の響き”1』より

- 日本の合唱・名作選(1)~“水のいのち” -

【解説】鷹羽弘晃

【録音出演】高田三郎(約2分)

高野喜久雄:作詩/高田三郎:作曲

「混声合唱組曲“水のいのち”から“雨”」

(混声合唱)日本合唱協会、(指揮)畑中良輔、(ピアノ)生田美子

(2分56秒)

<fontec FOCD3473>

★「混声合唱組曲“水のいのち”から“水たまり”」

(混声合唱)大久保混声合唱団、(指揮)辻正行、(ピアノ)辻志朗

(3分31秒)

<Shin Musica SINM-001>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“川”」

(混声合唱)福島県立郡山高等学校、(指揮)菅野正美、(ピアノ)桜田康弘

(3分27秒)

<fontec EFCD25309/10>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“海”」

(混声合唱)東京混声合唱団、(指揮)松井慶太、(ピアノ)前田勝則

(2分55秒)

<fontec EFCD4178>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“海よ”」

(混声合唱)東京混声合唱団、(指揮)大谷研二、(ピアノ)斎木ユリ

(6分36秒)

<fontec FOCD9619>

「女声合唱組曲“水のいのち”から“川”」

(女声合唱)日本女子大学合唱団、(指揮)木下保、(ピアノ)木下歌子

(3分14秒)

<Toshiba CZ28-9084>

「男声合唱組曲“水のいのち”から“川”」

(男声合唱)男声合唱団東京リーダーターフェル1925、(指揮)堀俊輔、(ピアノ)小林万里子

(3分14秒)

<COLUMBIA COCG-13356>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“海よ”(管弦楽伴奏版)」

トーマス・マイヤー・フィービッヒ(管弦楽編曲):編曲

(混声合唱)「ひたすらないのち愛知演奏会」合同合唱団、(管弦楽)南山大学管弦楽団、(指揮)小松一彦

(7分09秒)

<Giovanni GVCS 30602/3>

「混声合唱組曲“水のいのち”から“雨”」

(混声合唱)神戸中央合唱団、(指揮)高田三郎、(ピアノ)高田江里

(3分11秒)

<日本伝統文化振興財団 VZCC-18>

2016年12月15日

なかにしあかね作曲≪風の旅≫~星野富弘美術館テーマソング

なかにしあかね作曲≪風の旅≫は富弘美術館の創立25周年を記念して書き下ろされたテーマソングです。このたび、なかにし作品を数多く初演されているソプラノ歌手・西由起子さんによるCDが発売となりました。独唱版と合唱版が収録されたミニアルバム。何度もくり返し聴きたくなる演奏、作品で、装丁も美しい仕上がりです。

✔お申込み・お問合せ:グロリア・アーツ株式会社

TEL:0120-33-5472/FAX:0120-833-044

楽譜はカワイ出版より発売中。同声2部合唱版と独唱版を収録しています。

✔カワイ出版ホームページ

http://editionkawai.shop16.makeshop.jp/shopdetail/000000006327/

✔お申込み・お問合せ:グロリア・アーツ株式会社

TEL:0120-33-5472/FAX:0120-833-044

楽譜はカワイ出版より発売中。同声2部合唱版と独唱版を収録しています。

✔カワイ出版ホームページ

http://editionkawai.shop16.makeshop.jp/shopdetail/000000006327/

2016年07月30日

宇野功芳先生を想う

宇野功芳先生が6/10(金)に亡くなられた。今でもなお、これまでにない喪失感と共にあるけれど、自分なりの追悼の想いをまとめておきたい。

宇野先生に初めて接したのは2003年1月18日、執筆50周年パーティだった。招待されていた辻正行先生(故人)に同行したのだ。同年5月に辻正行指揮による「髙田三郎合唱作品全集“その心の響き”」コンサートを控え、髙田先生を師と仰ぐ宇野先生にプログラムへの寄稿を依頼したいという気持ちもあった。思えば、10ヵ月後(11月1日)に辻先生は亡くなられるのだから、最晩年の辻先生が巡り合わせてくれた大切なご縁のひとつだったのだと想いを馳せている。初めてご挨拶させていただいた宇野先生は、その評論からのイメージとは異なり、やわらかくやさしい口調でお声掛けくださった。そして、決して気持ちの強い方ではなく繊細なお人柄なのだと感じた。その第一印象は最後まで変わることはなかった。その後、お電話やファックスで何度かやりとりをさせていただき、演奏会のプログラムに心のこもった原稿をお寄せくださったのだった。

●執筆50周年パーティで出席者に贈られた『たてしな日記』

髙田三郎先生が逝去されてすでに二年半、歳月の流れの速さに驚かされるが、この度、辻正行さんが全九回にわたって先生の作品を指揮されるという。今年は混声編が二回だが、続いて男声編、女声編も登場する筈だ。年二回とすれば四年半を要することになる。実に遠大な計画であるが、髙田三郎を敬愛し、その作品に傾倒する辻としてみれば、まさにライフワークとして全力をそそぐものと思われる。石橋メモリアルホールは柔らかい残響に包まれる名ホールで、同時進行するライヴ・レコーディングは、やがて「髙田三郎合唱作品全集」のCDとして完成されるであろう。今から成功を祈ってやまないものがある。

ぼくは一九八四年から九二年にかけて計三回「第九」を指揮したが、コーラスはすべて辻さんのTCF合唱団にお願いした。その他、九〇年にモーツァルトのミサ曲を振ったときも同合唱団を選んだ。ベートーヴェンの「第九」というと、やたらにどなりまくる合唱団が多い。歓喜の歌だからといって力むだけでは大味なものになってしまう.そうではなく、緻密なひびきとやわらかいハーモニーでニュアンス豊かに演奏してこそ高級な音楽になるのだ。その点、TCFは打ってつけだった。ぼくは六〇年代の末から七〇年代の初めにかけて日本合唱指揮者協会の理事をつとめ、多くの合唱団を聴く機会に恵まれたが、辻さんが指揮するコーラスの柔らかく緻密なひびきとハーモニーがいつも印象深く、前記「第九」の共演につながってゆくのである。このときの演奏はキングからCDとして発売されたが、高級感あふれるコーラスが絶賛されたのは申すまでもない。

しかし、辻正行はその後も進歩をつづけた。九〇年代、ぼくは毎年、町田の合唱祭に審査員として通ったが、辻さんの指揮が年々練れてゆくのを眼のあたりにしていた。だから今回の髙田作品連続演奏会はますます期待されるのである。ご存知のように髙田三郎は自作の指揮者としても著名であり、ポピュラー曲の「水のいのち」や「心の四季」には何種類ものCDが出ている。これが彼の功罪で、作曲者の指揮に権威があればあるほど、他の指揮者が真似をする結果となる。真似といって悪ければ、強い影響を受けてしまうのだ。

髙田先生はことのほか詩を大切にされた。作曲をする上ではそれはプラスになるが、演奏をする上ではどうなのだろうか。最近はコンクールで髙田作品が演奏される機会が少なくなったが、以前はその数が極めて多く、しかも、どの合唱団も髙田先生流に子音を強調し、かみつくように歌うので、演奏が完全にパターン化していた。窮屈でたまらなかった。

先生自身の演奏はテンポも遅く、実に深刻である。聴いていると、まるでお説教を喰っているような気がする。音楽作品というものは、作曲家の手を離れたら独立して一人歩きをするべきだ。いろいろな指揮者がいろいろな表現をするから作品のいのちは永遠となる。髙田作品はすばらしいが、ぼくなど、それは自分で指揮する場合に限られてしまう。ぼくはいつもモーツァルトのように愉しく髙田作品を演奏することを心がけている。一度先生に手紙を出し、詩の意味は作品の中に完全に封じ込められているのだから、演奏に際しては詩に捉われるべきではない。音楽が主、詩は従にすべきだ、と書いて大目玉をくらったことがある。「私に対する挑戦である」と雑誌に書かれたりもした。はたしてそうだろうか。

辻さんが指揮する髙田作品は実に≪音楽的≫だ。流れも自然で耳に快い。もちろん耳に快いのが良いとはいわない。時には耳に苦い方が良い場合もある。大切なのは主義主張に捉われて演奏がパターン化したり、窮屈になったりしないことなのだ。いつも自在でなければならない。ぼくは最近の辻さんの演奏がますますそのようになっていると思う。美しくも快い音楽の流れの中に、髙田先生があんなにも真剣に取り組んだ詩の心が、詩の魂が自然に流露し、自然ににじみ出るような演奏を、辻さんならきっと高い次元で完成させてくれるに違いないと信じているのである。

この演奏会とレコーディングは全8回を予定していた。しかし、第2回を間近に控えた2003年11月1日に、辻先生は亡くなられた。そして2週間ほど経ったころに、宇野先生から一通のお葉書が届いた。

先日はCDありがとうございました。それにしても第一作が遺作になってしまうとは、蓑島さんが本当に一生懸命なさっていた全集だけに、無念のほどお察し申し上げます。もちろん、それ以上に辻さんにとっては心残りの極みだったでしょう。改めてご冥福をお祈りしたいと存じます。

私のようなものにも気にかけていただいていたのかと本当に驚き、感激したことを覚えている。そういえば、宇野先生の敬愛していた畑中良輔先生も、こちらからの他愛のないお手紙にお返事をくださる方であった。辻先生は電話魔(?)だった。それぞれ表れ方は違うけれど、人との出会いや繋がりを大切にされる方々だったと思い至る。

辻先生の亡くなる2003年から約8年間、宇野先生と連絡を取ることなかった。再会したのは2011年4月2日に神奈川県民ホールで開催されたアンサンブルフィオレッティのコンサートの楽屋であった。なぜだか今でも理由はわからないが、宇野先生に会いに行こうと思い立ったのだ。さすがに突然伺って会えるとは思わず、事前に連絡したところ次のようなお返事をいただいた。

「フィオレッティに来てくださるそうで嬉しいです。もちろん蓑島さんのことは忘れたことがありません。終演後ですが即サイン会に行くので、いちばん良いのは休憩時間に楽屋に来て下さることでしょう。マネージャーが居たらぼくの許可をとっているとおっしゃって下さい。ではお目にかかるのを楽しみにしています。」

緊張しつつ楽屋をノックし入ると「久しぶりだね。いつも気にかけてくれてありがとう。」と本番の合間とは思えないほど、やさしく穏やかな表情で迎えてくださった。私はできるだけ短時間にしなくてはと、手土産をお渡しし、厚かましくも記念撮影をお願いしたのだった。

数日後、宇野先生よりお葉書をいただいた。「アンサンブル・フィオレッティのピアニストを探している。ついては良い人を紹介してくれないか」という内容だったと記憶している。後に伺ったところ、私が合唱に関わっていること、音楽事務所を経営していることからご相談くださったとのことであった。宇野先生に演奏家を紹介するというのはとても荷が重く悩んだが、少なからず私を信頼してご相談くださったのだから、私も自身を信じて、最も信頼するピアニストを紹介しようと覚悟を決めた。最終的には二人のピアニストを紹介し、そのうちのお一人は、亡くなる1ヶ月前の本番までピアニストとして先生と歩んでくださった。宇野先生の最晩年まで、私のような立場の人間がほんのわずかでも先生と接点を持ち続けることができたのはこのピアニストの存在があったからだ。そして、ピアニストのマネージャーと称して練習に立ち合わせていただいたことも今となっては貴重な経験であった。ピアニストのお二人には心からの感謝を申し上げたい。

●練習後の記念撮影(宇野先生・ピアニスト・フィオレッティ)

練習や演奏会に立ちあわせていただく中、宇野先生、フィオレッティのコンサートを実施したいと思う気持ちが育まれたことは、私にとって自然な流れであった。宇野先生とフィオレッティは日本の歌~歌謡曲・童謡・唱歌をレパートリーとしており、先の神奈川県民ホールでのコンサートは、演奏と共に歌い、涙するお客様で満たされていた。そのありように感銘を受けた私は、同様のコンサートをお願いしようとイメージしていたが、2012年7月16日に北村季晴作曲「おとぎ歌劇“ドンブラコ”」を上演すると聞き、富山県射水高周波文化ホールへ出掛けた。この作品は、おとぎばなし「桃太郎」を明治時代にオペラ化した作品で宝塚歌劇団の第1回公演で上演された幻のオペラ。宇野先生とフィオレッティによる演奏はCD化され、文化庁芸術祭受賞など高い評価を受けていた。演奏機会の少ない作品だったし、北村季晴という作曲家を紹介する意味でも、シン・ムジカで現在も進めているシリーズ「作曲家の庭」として実施することを考え始めた。

富山での演奏を聴いた後、この作品に魅了され、宇野先生に静岡公演の開催をご相談したところ「とても嬉しいことです。静岡公演を我々の演奏による“ドンブラコ”のラスト演奏にしよう。」と仰ったのだった。

「おとぎ歌劇“ドンブラコ”」ラスト公演は、富山公演から約1年後の2013年5月25日(土)開催となった。会場は2012年春にオープンしたばかりの静岡市清水文化会館マリナート小ホール、まだ会場に足を踏み入れたことはなかったが、先生から「300席のホールであればフィオレッティにはちょうど良いと思う。言葉もしっかり届くでしょう。」とのご意見を受け、ホール見学に出かけた。残響は多くないが(だからこそ)演奏家のしていることが見える情報量の多いホールであると好感触を得たのだった。さらに、照明担当には長年宇野先生とフィオレッティの公演を実施している富山のN氏にいらしていただくことにした。短時間のリハーサルで本番を迎える条件下で、宇野先生と信頼関係を築いておられる氏の存在は欠かせないと判断したのだ。

本番までの約1年、宇野先生とはファックスとお電話で連絡を取らせていただいた。ファックスが届くのはおおよそ午前8時~10時の間、その時間は緊張していたものだった。コンサートについての全ては人を介すことなく宇野先生と私との直接の会話のみ、フィオレッティさんの調整についても宇野先生にお任せであった。問題やトラブルが生じたという記憶はほとんどない。宇野先生は常に私の考えを尊重してくださっていたのだ。私の提案したプログラムも何も仰らず受け入れてくださった。盛りだくさんの贅沢な内容で、感謝と共に自分の無知や浅学に今となっては恥ずかしさが残る。

●静岡公演のチラシ

迎えた本番前日、宇野先生は奥様と共に来静された。せっかくなので夕食をご一緒したいと提案しお食事の好みを伺ったところ、快諾のお返事と共にご希望をお寄せくださった。移動の負担を軽くするため、宿泊ホテル近くの和食屋さんにお連れした。ピアニスト、富山からのN氏も一緒である。そしてサプライズ、ティンパニ奏者として宇野先生と共演したことのある清水在住のNS氏にも同席いただいた。宇野先生は驚き、大変喜んでくださった。食事中、明日のピアノの話題になり、宇野先生のご提案でスタインウェイからヤマハCFXに変更、急遽ホールに電話したのも良い思い出だ。

当日は本当に良いコンサートになったと感激した。宇野先生は後日「蓑島さんには悪いことをした。」と仰っていたと近しい方から聞いた。先生は当時のフィオレッティが決してベストな状態でなかったと思っておられたようだ。しかし、私はそうは思わなかった。フィオレッティの皆様の演奏に向かう、本番に対しての真摯な姿勢はすばらしいものであった。演奏家に大切なのは「姿勢」だ。「今日は一生懸命取り組みました。」ではない。これまで生きてきたありようが、そのまま演奏に反映される。その瞬間の成果にはそれまでの人生の全てがある。目的の見えない“自称”演奏家の多い中、それは大きな境目だ。心から開催してよかったと思えるコンサートだった。

後日宇野先生からファックスをいただいた。「静岡公演開催ありがとうございました。演奏家にとって舞台ほど嬉しいものはなく、改めてお礼を申し上げます。~中略~蓑島さんに最後の「ドンブラコ」をやらせていただきました。本当に嬉しいことでした。」そして、コンサートの収支についての心配も記されていたのだった。ありがたかった。

●静岡公演リハーサル

●静岡公演出演者によるサイン色紙

その後は「髙田三郎生誕100年記念コンサート」プログラムに寄稿いただいたり、近況報告をさせていただいていたものの、ほんのわずかなやりとりであった。むしろ、当時の私にとっては、音楽誌における宇野先生の文章やリリースされるCDが、先生との会話であった。しかし、2015年冬から先生の連載が見られなくなり気になっていた。2016年になり、あまり良くない予感がしたので、フィオレッティの代表の方やピアニストに連絡をして状況を伺っていた。そんなとき、ある音楽誌で新連載が始まった。その喜びと共に、先生にお手紙を送ってみようと思い立った。新連載がとても嬉しかったこと、内容が面白かったこと、先生の指揮するコンサートを聴きたい、またコンサートを企画したい、など。すると程なくして先生からファックスが届いた。

ぼくはもう正式な指揮はできませんが、2010年代に入ってついに「水のいのち」「心の四季」の理想のCD(自分なりの)を作ることが出来ました。~中略~「心の四季」はコウベレックスのがバッチリです。「真昼の星」難曲ですが、このとき初めてできました。嬉しかったです。蓑島さんのご感想を聴きたいです。

さらに後日、先生が最も良いと思っておられるご自身が指揮された別の演奏CDもお送りいただいたのだった。このとき、2016年4月である。

「真昼の星」についての感想は、ついにお伝えすることができなかった。日頃の慌しさのせいにしていたが、きっと宇野先生に私の感性を伝える自信がなかったのだ。髙田作品に近く接してきたにも関わらず恥ずかしい、ただひたすらに後悔の念に駆られている。

宇野先生の指揮する「心の四季」の演奏に通底しているのは純粋さだ。おおらかですらある。むしろ格調は目指していない。指揮者の心の風景が最良のかたちであらわれている。合唱は丁寧で音楽に献身している様子がよくわかる。指揮者とのコミュニケーションも良好だと感じる。

さわやかに流れるように進む「風が」は慎ましい繊細な表現が心をつかむ。「みずすまし」はこれほど魅力的な作品だったのかと思うほど。表現の濃淡と力点のポイントが見事で、情景が眼に浮かぶよう。「川」はわずかに集中力・推進力が低下したと感じる部分があった。ことによるとリハーサル不足だったのでは。ポイントは「雪の日に」と「真昼の星」だ。前者は宇野先生の従来の表現だ。厳しく、鋭く、深く、哀しく、心の奥に届いてくる。後者は童謡を思わせる素朴でけれんのない“うた”。宇野先生の到達した心そのものだ。

これは音楽重視の演奏と言っていい。詩を軽んじているわけではない。作曲家は詩を受けて音楽を創っている。その音楽に詩は内包されているということだと思う。詩の内容と髙田先生の厳格な音楽作りからか、これまで演奏のかたちが限定されてきたことは否めない。この演奏はそれとは一線を画したもの。髙田作品が苦手だと思っている方々にこそ聴いていただきたい。それにしても、宇野先生は合唱の人だ。全体を通して水墨画をみるようだと感じたのは私だけだろうか。

ここしばらくは宇野功芳指揮「ベートーヴェン交響曲第9番」第3楽章をよく聴いている。たっぷりとしたテンポは今の私には心地よい。1992年盤と2015年盤を所有しており甲乙付けがたいが私は1992年盤をとりたい。このときの合唱がTCF合唱団(合唱指揮:辻正行)だから贔屓目かもしれない。辻先生が「宇野さんの指揮は本番の時は“え?”と思うけど、音になって聴いてみると納得性があるんだよな」と言っていたのを思い出す。このときの録音は8/24発売のCD「宇野功芳の芸術<限定盤>」にも収録されている。宇野先生は前述の寄稿にもある通りTCF合唱団の音を高く評価してくださっており、1983年東京カテドラル「朝比奈隆指揮/ブルックナーミサ曲へ短調」のライナーノートでも次のように書いておられる。

「ミサ曲」は独唱者のプロ的な発声が時にブルックナーの素朴さと合わなかったが、コーラス(TCF合唱団)の声のまとまりと真摯な歌い方がすばらしく、合唱指揮の辻正行がテノールのパートに参加していたのも微笑ましかった。

~中略~

特筆すべきはコーラスの見事さであろう。ミサ曲を生かすも殺すもコーラス次第であるが、TCF合唱団の、男声部がことのほか充実した厚みのある響きと、心のこもった訴えの強さ、敬虔な感動の深さ、祈りの感情が実にすばらしい。Tsuji Chorus Familyの名のとおり、辻正行を常任指揮者とする十数団体の合同コーラスで、日本のアマチュアでも最高水準に達した団体のひとつであり、長年を合唱一筋に打込んだ辻正行の情熱が実を結んだものといえよう。第6曲など絶品だ。

宇野先生と辻先生の繋がりは、私にとってこの上なく幸せなことで、その事実を今あらためて噛み締めている。感謝と共に。

宇野先生の死は、これまでのどんな出来事とも異なる重みを私の心の奥底に残している。そして、今でも先生がこの世からいなくなってしまった哀しさから逃れられずにいる。死因は老衰と発表されているが、先生は自分の死を見極めて、自らこの時期を選択されたのではないか。それこそが私の宇野功芳像と合致する。私は「良いものは良い」として自分の信じるものを全身全霊、命をかけて批評し、支持し続ける宇野先生の姿勢に常に感銘を受けていた。音楽という他の芸術とは異なる危うい領域であるからこそ、先生のように(自身にとって)嘘のないありようは、憧れでもあった。

私は音楽に関わることを生業にしているが、主催するコンサートの演奏家・内容が私の主張や考えを形作っていると考えている。もちろん仕事への取り組み姿勢もそうだ。純音楽は演奏家よりも作品優位であるべきだという考えは変わらないし、演奏家には嘘や飾りのない正直な音楽をもってコンサートに臨んで欲しいと常に思っている。そのために私たちの存在はあるのだ。これからも演奏会の実施や音楽の仕事を通じて本質を追求し、自分の真実を貫いていきたい。

●文中で紹介した演奏CDの紹介

【1】ブルックナー:ミサ曲 ヘ短調

朝比奈隆(指揮) 大阪フィルハーモニー交響楽団 TCF合唱団(合唱指揮:辻正行)

ソプラノ:中沢桂 アルト:井原直子 テノール:林誠 バス:勝部太

1983年9月16日、東京カテドラル教会マリア大聖堂でのライブ録音

http://tower.jp/item/2409231/

【2】ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱」Op.125

宇野功芳(指揮) 新星日本交響楽団 TCF合唱団(合唱指揮:辻正行)

ソプラノ:森美智子、アルト:安孫子奈穂美、テノール:佐藤一昭、バリトン:水野賢司

1992年12月9日、サントリーホールでのライブ録音

http://tower.jp/item/1051287/

【3】北村季晴:おとぎ歌劇“ドンブラコ”全曲

アンサンブル・フィオレッティ

桃太郎:岡島由起子(ソプラノ) 婆、雉子山拳蔵:森康子(ソプラノ)

爺、真白野猿之助:平木郁子(アルト) 犬野腕三郎:杉林良美(アルト)

佐藤和子(ピアノ) 高柳未来(オルガン) 西田克彦(ホルン)

宇野功芳(指揮、木遣り)

2008年1月6日 川口リリアホール

http://tower.jp/item/2557024/

【4】宇野功芳 叙情の世界 Vol.2 ※「心の四季」収録

宇野功芳(指揮)神戸市混声合唱団

沢田真智子(ピアノ)、宮下恵美(ピアノ)

2012年6月9日 神戸新聞松方ホール(公開録音コンサート)

http://tower.jp/item/3147873/

【5】ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱」Op.125

宇野功芳(指揮) 大阪交響楽団 神戸市混声合唱団

ソプラノ:丸山晃子、アルト:八木寿子、テノール:馬場清孝、バリトン:藤村匡人

2015年7月4日 いずみホール にてライヴ収録

http://tower.jp/item/3951084/

【6】宇野功芳の芸術<限定盤> ※2016年8月24日発売

宇野功芳(指揮) 新星日本交響楽団 他

宇野功芳が1990年代に新星日本交響楽団を指揮した8枚のアルバム。ベートーヴェンの7つの交響曲、同じように大好きであったモーツァルトの「40番」とワーグナー「指環」、そして氏の"命をかけた遊び"ともいうべき「ハイドンのセレナーデ」など。

http://tower.jp/item/4305011/

2016年9月21日(水)ホテルグランドパレスにて「宇野功芳先生お別れ会」が催された。大勢の出席者が会場を埋め尽くしていただが、それぞれが宇野先生への想いをかたちにしている、そんな自由で穏やかな会であった。お言葉は遠山慶子先生、佐藤眞先生、中田幸子さん、献奏は鳥羽泰子さん、佐藤久成さん、アンサンブルフィオレッティ(ピアノ:村田智佳子)であった。

●アンサンブルフィオレッティによる献奏

●宇野先生指揮によるCDと愛用のインク

宇野先生の最後の書籍が音楽之友社から10/20発行となる。

ONTOMO MOOK

『宇野功芳の軌跡』

詳細はこちら↓

http://www.ongakunotomo.co.jp/kagutsu/k310.html

宇野先生に初めて接したのは2003年1月18日、執筆50周年パーティだった。招待されていた辻正行先生(故人)に同行したのだ。同年5月に辻正行指揮による「髙田三郎合唱作品全集“その心の響き”」コンサートを控え、髙田先生を師と仰ぐ宇野先生にプログラムへの寄稿を依頼したいという気持ちもあった。思えば、10ヵ月後(11月1日)に辻先生は亡くなられるのだから、最晩年の辻先生が巡り合わせてくれた大切なご縁のひとつだったのだと想いを馳せている。初めてご挨拶させていただいた宇野先生は、その評論からのイメージとは異なり、やわらかくやさしい口調でお声掛けくださった。そして、決して気持ちの強い方ではなく繊細なお人柄なのだと感じた。その第一印象は最後まで変わることはなかった。その後、お電話やファックスで何度かやりとりをさせていただき、演奏会のプログラムに心のこもった原稿をお寄せくださったのだった。

●執筆50周年パーティで出席者に贈られた『たてしな日記』

「髙田三郎合唱作品全集“その心の響き”混声編Ⅰ」プログラムより転載

2003年5月11日(日)石橋メモリアルホール

指揮:辻正行/ピアノ:辻志朗

水のいのち、わたしの願い、冬風蓮湖、水汲み

2003年5月11日(日)石橋メモリアルホール

指揮:辻正行/ピアノ:辻志朗

水のいのち、わたしの願い、冬風蓮湖、水汲み

髙田三郎先生が逝去されてすでに二年半、歳月の流れの速さに驚かされるが、この度、辻正行さんが全九回にわたって先生の作品を指揮されるという。今年は混声編が二回だが、続いて男声編、女声編も登場する筈だ。年二回とすれば四年半を要することになる。実に遠大な計画であるが、髙田三郎を敬愛し、その作品に傾倒する辻としてみれば、まさにライフワークとして全力をそそぐものと思われる。石橋メモリアルホールは柔らかい残響に包まれる名ホールで、同時進行するライヴ・レコーディングは、やがて「髙田三郎合唱作品全集」のCDとして完成されるであろう。今から成功を祈ってやまないものがある。

ぼくは一九八四年から九二年にかけて計三回「第九」を指揮したが、コーラスはすべて辻さんのTCF合唱団にお願いした。その他、九〇年にモーツァルトのミサ曲を振ったときも同合唱団を選んだ。ベートーヴェンの「第九」というと、やたらにどなりまくる合唱団が多い。歓喜の歌だからといって力むだけでは大味なものになってしまう.そうではなく、緻密なひびきとやわらかいハーモニーでニュアンス豊かに演奏してこそ高級な音楽になるのだ。その点、TCFは打ってつけだった。ぼくは六〇年代の末から七〇年代の初めにかけて日本合唱指揮者協会の理事をつとめ、多くの合唱団を聴く機会に恵まれたが、辻さんが指揮するコーラスの柔らかく緻密なひびきとハーモニーがいつも印象深く、前記「第九」の共演につながってゆくのである。このときの演奏はキングからCDとして発売されたが、高級感あふれるコーラスが絶賛されたのは申すまでもない。

しかし、辻正行はその後も進歩をつづけた。九〇年代、ぼくは毎年、町田の合唱祭に審査員として通ったが、辻さんの指揮が年々練れてゆくのを眼のあたりにしていた。だから今回の髙田作品連続演奏会はますます期待されるのである。ご存知のように髙田三郎は自作の指揮者としても著名であり、ポピュラー曲の「水のいのち」や「心の四季」には何種類ものCDが出ている。これが彼の功罪で、作曲者の指揮に権威があればあるほど、他の指揮者が真似をする結果となる。真似といって悪ければ、強い影響を受けてしまうのだ。

髙田先生はことのほか詩を大切にされた。作曲をする上ではそれはプラスになるが、演奏をする上ではどうなのだろうか。最近はコンクールで髙田作品が演奏される機会が少なくなったが、以前はその数が極めて多く、しかも、どの合唱団も髙田先生流に子音を強調し、かみつくように歌うので、演奏が完全にパターン化していた。窮屈でたまらなかった。

先生自身の演奏はテンポも遅く、実に深刻である。聴いていると、まるでお説教を喰っているような気がする。音楽作品というものは、作曲家の手を離れたら独立して一人歩きをするべきだ。いろいろな指揮者がいろいろな表現をするから作品のいのちは永遠となる。髙田作品はすばらしいが、ぼくなど、それは自分で指揮する場合に限られてしまう。ぼくはいつもモーツァルトのように愉しく髙田作品を演奏することを心がけている。一度先生に手紙を出し、詩の意味は作品の中に完全に封じ込められているのだから、演奏に際しては詩に捉われるべきではない。音楽が主、詩は従にすべきだ、と書いて大目玉をくらったことがある。「私に対する挑戦である」と雑誌に書かれたりもした。はたしてそうだろうか。

辻さんが指揮する髙田作品は実に≪音楽的≫だ。流れも自然で耳に快い。もちろん耳に快いのが良いとはいわない。時には耳に苦い方が良い場合もある。大切なのは主義主張に捉われて演奏がパターン化したり、窮屈になったりしないことなのだ。いつも自在でなければならない。ぼくは最近の辻さんの演奏がますますそのようになっていると思う。美しくも快い音楽の流れの中に、髙田先生があんなにも真剣に取り組んだ詩の心が、詩の魂が自然に流露し、自然ににじみ出るような演奏を、辻さんならきっと高い次元で完成させてくれるに違いないと信じているのである。

宇野功芳

この演奏会とレコーディングは全8回を予定していた。しかし、第2回を間近に控えた2003年11月1日に、辻先生は亡くなられた。そして2週間ほど経ったころに、宇野先生から一通のお葉書が届いた。

先日はCDありがとうございました。それにしても第一作が遺作になってしまうとは、蓑島さんが本当に一生懸命なさっていた全集だけに、無念のほどお察し申し上げます。もちろん、それ以上に辻さんにとっては心残りの極みだったでしょう。改めてご冥福をお祈りしたいと存じます。

私のようなものにも気にかけていただいていたのかと本当に驚き、感激したことを覚えている。そういえば、宇野先生の敬愛していた畑中良輔先生も、こちらからの他愛のないお手紙にお返事をくださる方であった。辻先生は電話魔(?)だった。それぞれ表れ方は違うけれど、人との出会いや繋がりを大切にされる方々だったと思い至る。

辻先生の亡くなる2003年から約8年間、宇野先生と連絡を取ることなかった。再会したのは2011年4月2日に神奈川県民ホールで開催されたアンサンブルフィオレッティのコンサートの楽屋であった。なぜだか今でも理由はわからないが、宇野先生に会いに行こうと思い立ったのだ。さすがに突然伺って会えるとは思わず、事前に連絡したところ次のようなお返事をいただいた。

「フィオレッティに来てくださるそうで嬉しいです。もちろん蓑島さんのことは忘れたことがありません。終演後ですが即サイン会に行くので、いちばん良いのは休憩時間に楽屋に来て下さることでしょう。マネージャーが居たらぼくの許可をとっているとおっしゃって下さい。ではお目にかかるのを楽しみにしています。」

緊張しつつ楽屋をノックし入ると「久しぶりだね。いつも気にかけてくれてありがとう。」と本番の合間とは思えないほど、やさしく穏やかな表情で迎えてくださった。私はできるだけ短時間にしなくてはと、手土産をお渡しし、厚かましくも記念撮影をお願いしたのだった。

数日後、宇野先生よりお葉書をいただいた。「アンサンブル・フィオレッティのピアニストを探している。ついては良い人を紹介してくれないか」という内容だったと記憶している。後に伺ったところ、私が合唱に関わっていること、音楽事務所を経営していることからご相談くださったとのことであった。宇野先生に演奏家を紹介するというのはとても荷が重く悩んだが、少なからず私を信頼してご相談くださったのだから、私も自身を信じて、最も信頼するピアニストを紹介しようと覚悟を決めた。最終的には二人のピアニストを紹介し、そのうちのお一人は、亡くなる1ヶ月前の本番までピアニストとして先生と歩んでくださった。宇野先生の最晩年まで、私のような立場の人間がほんのわずかでも先生と接点を持ち続けることができたのはこのピアニストの存在があったからだ。そして、ピアニストのマネージャーと称して練習に立ち合わせていただいたことも今となっては貴重な経験であった。ピアニストのお二人には心からの感謝を申し上げたい。

●練習後の記念撮影(宇野先生・ピアニスト・フィオレッティ)

練習や演奏会に立ちあわせていただく中、宇野先生、フィオレッティのコンサートを実施したいと思う気持ちが育まれたことは、私にとって自然な流れであった。宇野先生とフィオレッティは日本の歌~歌謡曲・童謡・唱歌をレパートリーとしており、先の神奈川県民ホールでのコンサートは、演奏と共に歌い、涙するお客様で満たされていた。そのありように感銘を受けた私は、同様のコンサートをお願いしようとイメージしていたが、2012年7月16日に北村季晴作曲「おとぎ歌劇“ドンブラコ”」を上演すると聞き、富山県射水高周波文化ホールへ出掛けた。この作品は、おとぎばなし「桃太郎」を明治時代にオペラ化した作品で宝塚歌劇団の第1回公演で上演された幻のオペラ。宇野先生とフィオレッティによる演奏はCD化され、文化庁芸術祭受賞など高い評価を受けていた。演奏機会の少ない作品だったし、北村季晴という作曲家を紹介する意味でも、シン・ムジカで現在も進めているシリーズ「作曲家の庭」として実施することを考え始めた。

富山での演奏を聴いた後、この作品に魅了され、宇野先生に静岡公演の開催をご相談したところ「とても嬉しいことです。静岡公演を我々の演奏による“ドンブラコ”のラスト演奏にしよう。」と仰ったのだった。

「おとぎ歌劇“ドンブラコ”」ラスト公演は、富山公演から約1年後の2013年5月25日(土)開催となった。会場は2012年春にオープンしたばかりの静岡市清水文化会館マリナート小ホール、まだ会場に足を踏み入れたことはなかったが、先生から「300席のホールであればフィオレッティにはちょうど良いと思う。言葉もしっかり届くでしょう。」とのご意見を受け、ホール見学に出かけた。残響は多くないが(だからこそ)演奏家のしていることが見える情報量の多いホールであると好感触を得たのだった。さらに、照明担当には長年宇野先生とフィオレッティの公演を実施している富山のN氏にいらしていただくことにした。短時間のリハーサルで本番を迎える条件下で、宇野先生と信頼関係を築いておられる氏の存在は欠かせないと判断したのだ。

本番までの約1年、宇野先生とはファックスとお電話で連絡を取らせていただいた。ファックスが届くのはおおよそ午前8時~10時の間、その時間は緊張していたものだった。コンサートについての全ては人を介すことなく宇野先生と私との直接の会話のみ、フィオレッティさんの調整についても宇野先生にお任せであった。問題やトラブルが生じたという記憶はほとんどない。宇野先生は常に私の考えを尊重してくださっていたのだ。私の提案したプログラムも何も仰らず受け入れてくださった。盛りだくさんの贅沢な内容で、感謝と共に自分の無知や浅学に今となっては恥ずかしさが残る。

●静岡公演のチラシ

迎えた本番前日、宇野先生は奥様と共に来静された。せっかくなので夕食をご一緒したいと提案しお食事の好みを伺ったところ、快諾のお返事と共にご希望をお寄せくださった。移動の負担を軽くするため、宿泊ホテル近くの和食屋さんにお連れした。ピアニスト、富山からのN氏も一緒である。そしてサプライズ、ティンパニ奏者として宇野先生と共演したことのある清水在住のNS氏にも同席いただいた。宇野先生は驚き、大変喜んでくださった。食事中、明日のピアノの話題になり、宇野先生のご提案でスタインウェイからヤマハCFXに変更、急遽ホールに電話したのも良い思い出だ。

当日は本当に良いコンサートになったと感激した。宇野先生は後日「蓑島さんには悪いことをした。」と仰っていたと近しい方から聞いた。先生は当時のフィオレッティが決してベストな状態でなかったと思っておられたようだ。しかし、私はそうは思わなかった。フィオレッティの皆様の演奏に向かう、本番に対しての真摯な姿勢はすばらしいものであった。演奏家に大切なのは「姿勢」だ。「今日は一生懸命取り組みました。」ではない。これまで生きてきたありようが、そのまま演奏に反映される。その瞬間の成果にはそれまでの人生の全てがある。目的の見えない“自称”演奏家の多い中、それは大きな境目だ。心から開催してよかったと思えるコンサートだった。

後日宇野先生からファックスをいただいた。「静岡公演開催ありがとうございました。演奏家にとって舞台ほど嬉しいものはなく、改めてお礼を申し上げます。~中略~蓑島さんに最後の「ドンブラコ」をやらせていただきました。本当に嬉しいことでした。」そして、コンサートの収支についての心配も記されていたのだった。ありがたかった。

●静岡公演リハーサル

●静岡公演出演者によるサイン色紙

その後は「髙田三郎生誕100年記念コンサート」プログラムに寄稿いただいたり、近況報告をさせていただいていたものの、ほんのわずかなやりとりであった。むしろ、当時の私にとっては、音楽誌における宇野先生の文章やリリースされるCDが、先生との会話であった。しかし、2015年冬から先生の連載が見られなくなり気になっていた。2016年になり、あまり良くない予感がしたので、フィオレッティの代表の方やピアニストに連絡をして状況を伺っていた。そんなとき、ある音楽誌で新連載が始まった。その喜びと共に、先生にお手紙を送ってみようと思い立った。新連載がとても嬉しかったこと、内容が面白かったこと、先生の指揮するコンサートを聴きたい、またコンサートを企画したい、など。すると程なくして先生からファックスが届いた。

ぼくはもう正式な指揮はできませんが、2010年代に入ってついに「水のいのち」「心の四季」の理想のCD(自分なりの)を作ることが出来ました。~中略~「心の四季」はコウベレックスのがバッチリです。「真昼の星」難曲ですが、このとき初めてできました。嬉しかったです。蓑島さんのご感想を聴きたいです。

さらに後日、先生が最も良いと思っておられるご自身が指揮された別の演奏CDもお送りいただいたのだった。このとき、2016年4月である。

「真昼の星」についての感想は、ついにお伝えすることができなかった。日頃の慌しさのせいにしていたが、きっと宇野先生に私の感性を伝える自信がなかったのだ。髙田作品に近く接してきたにも関わらず恥ずかしい、ただひたすらに後悔の念に駆られている。

宇野先生の指揮する「心の四季」の演奏に通底しているのは純粋さだ。おおらかですらある。むしろ格調は目指していない。指揮者の心の風景が最良のかたちであらわれている。合唱は丁寧で音楽に献身している様子がよくわかる。指揮者とのコミュニケーションも良好だと感じる。

さわやかに流れるように進む「風が」は慎ましい繊細な表現が心をつかむ。「みずすまし」はこれほど魅力的な作品だったのかと思うほど。表現の濃淡と力点のポイントが見事で、情景が眼に浮かぶよう。「川」はわずかに集中力・推進力が低下したと感じる部分があった。ことによるとリハーサル不足だったのでは。ポイントは「雪の日に」と「真昼の星」だ。前者は宇野先生の従来の表現だ。厳しく、鋭く、深く、哀しく、心の奥に届いてくる。後者は童謡を思わせる素朴でけれんのない“うた”。宇野先生の到達した心そのものだ。

これは音楽重視の演奏と言っていい。詩を軽んじているわけではない。作曲家は詩を受けて音楽を創っている。その音楽に詩は内包されているということだと思う。詩の内容と髙田先生の厳格な音楽作りからか、これまで演奏のかたちが限定されてきたことは否めない。この演奏はそれとは一線を画したもの。髙田作品が苦手だと思っている方々にこそ聴いていただきたい。それにしても、宇野先生は合唱の人だ。全体を通して水墨画をみるようだと感じたのは私だけだろうか。

ここしばらくは宇野功芳指揮「ベートーヴェン交響曲第9番」第3楽章をよく聴いている。たっぷりとしたテンポは今の私には心地よい。1992年盤と2015年盤を所有しており甲乙付けがたいが私は1992年盤をとりたい。このときの合唱がTCF合唱団(合唱指揮:辻正行)だから贔屓目かもしれない。辻先生が「宇野さんの指揮は本番の時は“え?”と思うけど、音になって聴いてみると納得性があるんだよな」と言っていたのを思い出す。このときの録音は8/24発売のCD「宇野功芳の芸術<限定盤>」にも収録されている。宇野先生は前述の寄稿にもある通りTCF合唱団の音を高く評価してくださっており、1983年東京カテドラル「朝比奈隆指揮/ブルックナーミサ曲へ短調」のライナーノートでも次のように書いておられる。

「ミサ曲」は独唱者のプロ的な発声が時にブルックナーの素朴さと合わなかったが、コーラス(TCF合唱団)の声のまとまりと真摯な歌い方がすばらしく、合唱指揮の辻正行がテノールのパートに参加していたのも微笑ましかった。

~中略~

特筆すべきはコーラスの見事さであろう。ミサ曲を生かすも殺すもコーラス次第であるが、TCF合唱団の、男声部がことのほか充実した厚みのある響きと、心のこもった訴えの強さ、敬虔な感動の深さ、祈りの感情が実にすばらしい。Tsuji Chorus Familyの名のとおり、辻正行を常任指揮者とする十数団体の合同コーラスで、日本のアマチュアでも最高水準に達した団体のひとつであり、長年を合唱一筋に打込んだ辻正行の情熱が実を結んだものといえよう。第6曲など絶品だ。

宇野先生と辻先生の繋がりは、私にとってこの上なく幸せなことで、その事実を今あらためて噛み締めている。感謝と共に。

宇野先生の死は、これまでのどんな出来事とも異なる重みを私の心の奥底に残している。そして、今でも先生がこの世からいなくなってしまった哀しさから逃れられずにいる。死因は老衰と発表されているが、先生は自分の死を見極めて、自らこの時期を選択されたのではないか。それこそが私の宇野功芳像と合致する。私は「良いものは良い」として自分の信じるものを全身全霊、命をかけて批評し、支持し続ける宇野先生の姿勢に常に感銘を受けていた。音楽という他の芸術とは異なる危うい領域であるからこそ、先生のように(自身にとって)嘘のないありようは、憧れでもあった。

私は音楽に関わることを生業にしているが、主催するコンサートの演奏家・内容が私の主張や考えを形作っていると考えている。もちろん仕事への取り組み姿勢もそうだ。純音楽は演奏家よりも作品優位であるべきだという考えは変わらないし、演奏家には嘘や飾りのない正直な音楽をもってコンサートに臨んで欲しいと常に思っている。そのために私たちの存在はあるのだ。これからも演奏会の実施や音楽の仕事を通じて本質を追求し、自分の真実を貫いていきたい。

●文中で紹介した演奏CDの紹介

【1】ブルックナー:ミサ曲 ヘ短調

朝比奈隆(指揮) 大阪フィルハーモニー交響楽団 TCF合唱団(合唱指揮:辻正行)

ソプラノ:中沢桂 アルト:井原直子 テノール:林誠 バス:勝部太

1983年9月16日、東京カテドラル教会マリア大聖堂でのライブ録音

http://tower.jp/item/2409231/

【2】ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱」Op.125

宇野功芳(指揮) 新星日本交響楽団 TCF合唱団(合唱指揮:辻正行)

ソプラノ:森美智子、アルト:安孫子奈穂美、テノール:佐藤一昭、バリトン:水野賢司

1992年12月9日、サントリーホールでのライブ録音

http://tower.jp/item/1051287/

【3】北村季晴:おとぎ歌劇“ドンブラコ”全曲

アンサンブル・フィオレッティ

桃太郎:岡島由起子(ソプラノ) 婆、雉子山拳蔵:森康子(ソプラノ)

爺、真白野猿之助:平木郁子(アルト) 犬野腕三郎:杉林良美(アルト)

佐藤和子(ピアノ) 高柳未来(オルガン) 西田克彦(ホルン)

宇野功芳(指揮、木遣り)

2008年1月6日 川口リリアホール

http://tower.jp/item/2557024/

【4】宇野功芳 叙情の世界 Vol.2 ※「心の四季」収録

宇野功芳(指揮)神戸市混声合唱団

沢田真智子(ピアノ)、宮下恵美(ピアノ)

2012年6月9日 神戸新聞松方ホール(公開録音コンサート)

http://tower.jp/item/3147873/

【5】ベートーヴェン:交響曲第9番ニ短調「合唱」Op.125

宇野功芳(指揮) 大阪交響楽団 神戸市混声合唱団

ソプラノ:丸山晃子、アルト:八木寿子、テノール:馬場清孝、バリトン:藤村匡人

2015年7月4日 いずみホール にてライヴ収録

http://tower.jp/item/3951084/

【6】宇野功芳の芸術<限定盤> ※2016年8月24日発売

宇野功芳(指揮) 新星日本交響楽団 他

宇野功芳が1990年代に新星日本交響楽団を指揮した8枚のアルバム。ベートーヴェンの7つの交響曲、同じように大好きであったモーツァルトの「40番」とワーグナー「指環」、そして氏の"命をかけた遊び"ともいうべき「ハイドンのセレナーデ」など。

http://tower.jp/item/4305011/

2016年9月21日(水)ホテルグランドパレスにて「宇野功芳先生お別れ会」が催された。大勢の出席者が会場を埋め尽くしていただが、それぞれが宇野先生への想いをかたちにしている、そんな自由で穏やかな会であった。お言葉は遠山慶子先生、佐藤眞先生、中田幸子さん、献奏は鳥羽泰子さん、佐藤久成さん、アンサンブルフィオレッティ(ピアノ:村田智佳子)であった。

●アンサンブルフィオレッティによる献奏

●宇野先生指揮によるCDと愛用のインク

宇野先生の最後の書籍が音楽之友社から10/20発行となる。

ONTOMO MOOK

『宇野功芳の軌跡』

詳細はこちら↓

http://www.ongakunotomo.co.jp/kagutsu/k310.html

2016年07月26日

静岡新聞(朝刊)『作曲家の庭8 C.ドビュッシー/長尾洋史ピアノリサイタル』

『作曲家の庭8 C.ドビュッシー/長尾洋史ピアノリサイタル』本日の静岡新聞(朝刊)に掲載されております。チケットはカンフェティチケットセンター、静岡市内プレイガイドにて好評発売中です。

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭8 C.ドビュッシー(1862-1918)

ピアノ 長尾洋史

Hiroshi NAGAO –Piano

語り たきいみき

Miki TAKII –Narrator

C.ドビュッシー 作曲

■版画(1903)

アンドレ・エレによる子供のためのバレエ音楽

■おもちゃ箱 (1913) [語り]たきいみき

■前奏曲集 第1巻(1910)

2016年9月19日[月祝] 14:00開演 ※13:30開場

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

JR清水駅みなと口(東口)から徒歩3分(清水駅自由通路直結)

※お客様専用駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

全席自由 3,300円

高校生以下 2,300円(当日のみ取扱い)

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

●チケット取扱い

カンフェティチケットセンター

電話受付 :0120-240-540 (03-6228-1630)

オンライン:http://confetti-web.com/

すみやグッディ本店 (054-253-6222)

すみやグッディおとサロン清水春日 (054-353-3588)

●協力:SPAC-静岡県舞台芸術センター/音楽青葉会・静岡児童合唱団

●お問合せ

音楽事務所シン・ムジカ

TEL 050-3712-0393

Eメール shinmusica@mbr.nifty.com

●プロフィール

ピアノ 長尾洋史

Hiroshi NAGAO –Piano

東京藝術大学、同大学院修士課程修了、安宅賞受賞。1995年にパリへ留学、エコールノルマルで研鑽を積む。宗廣祐詩、遠藤道子、米谷治郎に師事。89年第1回宝塚ベガ音楽コンクール、91年HIMES海外音楽研修者派遣選抜コンクール第1位。主要オーケストラ、音楽祭、NHK=FMなどに多数出演するほか、海外、邦人作品の初演も多く手がけ、ソロ・リサイタル、室内楽も活発に行っている。最新ソロCDは「長尾洋史リスト&レーガーを弾く」(コジマ録音)。

透明で芯のある美しい音、緻密で精巧なテクニックの中に、熱くみずみずしい音楽を聴かせることのできる、数少ない演奏家である。

語り たきいみき

Miki TAKII –Narrator

大阪府出身。文楽好きが高じて女優を志す。2001年劇団「ク・ナウカ」入団、06年よりSPAC在籍。宮城聰演出『ふたりの女平成版ふたりの面妖があなたに絡む』(作:唐十郎)、『黒蜥蜴』(作:三島由紀夫)、オペラ『妖精の女王』の主演を務めたほか、『夜叉ヶ池』、『真夏の夜の夢』(潤色:野田秀樹)、『メフィストと呼ばれた男』等多数のSPAC作品に出演。クロード・レジ演出『室内』で海外ツアーにも参加するほか、フレデリック・フィスバック、オマール・ポラス、ユディ・タジュディンら海外からの招聘演出家の作品でも印象的な役を演じている。

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭8 C.ドビュッシー(1862-1918)

ピアノ 長尾洋史

Hiroshi NAGAO –Piano

語り たきいみき

Miki TAKII –Narrator

C.ドビュッシー 作曲

■版画(1903)

アンドレ・エレによる子供のためのバレエ音楽

■おもちゃ箱 (1913) [語り]たきいみき

■前奏曲集 第1巻(1910)

2016年9月19日[月祝] 14:00開演 ※13:30開場

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

JR清水駅みなと口(東口)から徒歩3分(清水駅自由通路直結)

※お客様専用駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。

全席自由 3,300円

高校生以下 2,300円(当日のみ取扱い)

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

●チケット取扱い

カンフェティチケットセンター

電話受付 :0120-240-540 (03-6228-1630)

オンライン:http://confetti-web.com/

すみやグッディ本店 (054-253-6222)

すみやグッディおとサロン清水春日 (054-353-3588)

●協力:SPAC-静岡県舞台芸術センター/音楽青葉会・静岡児童合唱団

●お問合せ

音楽事務所シン・ムジカ

TEL 050-3712-0393

Eメール shinmusica@mbr.nifty.com

●プロフィール

ピアノ 長尾洋史

Hiroshi NAGAO –Piano

東京藝術大学、同大学院修士課程修了、安宅賞受賞。1995年にパリへ留学、エコールノルマルで研鑽を積む。宗廣祐詩、遠藤道子、米谷治郎に師事。89年第1回宝塚ベガ音楽コンクール、91年HIMES海外音楽研修者派遣選抜コンクール第1位。主要オーケストラ、音楽祭、NHK=FMなどに多数出演するほか、海外、邦人作品の初演も多く手がけ、ソロ・リサイタル、室内楽も活発に行っている。最新ソロCDは「長尾洋史リスト&レーガーを弾く」(コジマ録音)。

透明で芯のある美しい音、緻密で精巧なテクニックの中に、熱くみずみずしい音楽を聴かせることのできる、数少ない演奏家である。

語り たきいみき

Miki TAKII –Narrator

大阪府出身。文楽好きが高じて女優を志す。2001年劇団「ク・ナウカ」入団、06年よりSPAC在籍。宮城聰演出『ふたりの女平成版ふたりの面妖があなたに絡む』(作:唐十郎)、『黒蜥蜴』(作:三島由紀夫)、オペラ『妖精の女王』の主演を務めたほか、『夜叉ヶ池』、『真夏の夜の夢』(潤色:野田秀樹)、『メフィストと呼ばれた男』等多数のSPAC作品に出演。クロード・レジ演出『室内』で海外ツアーにも参加するほか、フレデリック・フィスバック、オマール・ポラス、ユディ・タジュディンら海外からの招聘演出家の作品でも印象的な役を演じている。

2016年07月20日

7/31開催【Ensemble14 第25回演奏会】

辻秀幸先生のもとでJ.S.バッハのカンタータを中心に演奏を続けておられるアンサンブル14の「第25回演奏会」が7/31(日)浜離宮朝日ホールで開催されます。私共もお手伝いに伺います。多くの皆様のご来場をお待ちしております。

Ensemble14 第25回演奏会

2016年7月31日(日)13:30開演 ※13:00開場

浜離宮朝日ホール

指揮/辻 秀幸

管弦楽/Millennium Bach Ensemble

声楽/Ensemble14

●プログラム

J.S.Bach / カンタータ14番

もし神がこの時、私たちと共におられなければ

J.S.Bach / カンタータ36番

喜びに満ちて舞い上がれ

J.S.Bach / カンタータ109番

私は信じます、愛する主よ、信仰のない私を助けてください

J.S.Bach / カンタータ133番

私はあなたにおいて喜び

●入場料:2,000円(全席自由)

※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

●チケットぴあ

電話:0570-02-9999/Pコード:293-564

●お問合せ

concert_info@ensemble14.org

Ensemble14 第25回演奏会

2016年7月31日(日)13:30開演 ※13:00開場

浜離宮朝日ホール

指揮/辻 秀幸

管弦楽/Millennium Bach Ensemble

声楽/Ensemble14

●プログラム

J.S.Bach / カンタータ14番

もし神がこの時、私たちと共におられなければ

J.S.Bach / カンタータ36番

喜びに満ちて舞い上がれ

J.S.Bach / カンタータ109番

私は信じます、愛する主よ、信仰のない私を助けてください

J.S.Bach / カンタータ133番

私はあなたにおいて喜び

●入場料:2,000円(全席自由)

※未就学のお子様のご入場はご遠慮願います。

●チケットぴあ

電話:0570-02-9999/Pコード:293-564

●お問合せ

concert_info@ensemble14.org

2016年05月21日

4/30(土)「作曲家の庭7山田耕筰」静岡公演から【3】

4/30(土)に開催された「作曲家の庭7山田耕筰」静岡公演から、sop横山靖代さん&pf大野浩嗣さんの演奏です。

●山田耕筰/三木露風の詩による歌曲 より

燕/樹立

●山田耕筰/『風に寄せてうたへる春のうた』(全曲)

横山靖代(ソプラノ)/大野浩嗣(ピアノ)

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰 ≪静岡公演≫

2016年4月30(土)

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

●山田耕筰/三木露風の詩による歌曲 より

燕/樹立

●山田耕筰/『風に寄せてうたへる春のうた』(全曲)

横山靖代(ソプラノ)/大野浩嗣(ピアノ)

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰 ≪静岡公演≫

2016年4月30(土)

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

2016年05月21日

4/30(土)「作曲家の庭7山田耕筰」静岡公演から【2】

4/30(土)に開催された「作曲家の庭7山田耕筰」静岡公演から、pf大野浩嗣さんの演奏です。

●山田耕筰/ピアノのための「からたちの花」

大野浩嗣(ピアノ)

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰 ≪静岡公演≫

2016年4月30(土)

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

●山田耕筰/ピアノのための「からたちの花」

大野浩嗣(ピアノ)

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰 ≪静岡公演≫

2016年4月30(土)

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

2016年05月21日

4/30(土)「作曲家の庭7山田耕筰」静岡公演から【1】

4/30(土)に開催された「作曲家の庭7山田耕筰」静岡公演から、alt小川明子さん&pf山田啓明さんの演奏です。

●山田耕筰/北原白秋の詩による歌曲 より

鐘が鳴ります/かやの木山の/おろかしく/六騎/ペィチカ/待ちぼうけ

●山田耕筰/『童謡百曲集』 より

酢模の咲くころ/あわて床屋

小川明子(アルト)/山田啓明(ピアノ)

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰 ≪静岡公演≫

2016年4月30(土)

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

●山田耕筰/北原白秋の詩による歌曲 より

鐘が鳴ります/かやの木山の/おろかしく/六騎/ペィチカ/待ちぼうけ

●山田耕筰/『童謡百曲集』 より

酢模の咲くころ/あわて床屋

小川明子(アルト)/山田啓明(ピアノ)

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰 ≪静岡公演≫

2016年4月30(土)

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

2016年05月13日

長尾洋史さん出演≪Ripple vol.8≫

Rippleは、ピアニスト長尾洋史さんが中心となって毎年初夏に開催している、室内楽をメインとしたコンサート(お祭り!)です。 朝から夜まで、音楽ざんまい。 食べて飲んで聴いて、しゃべって弾いて聴いて交流して…。 型にはまらない音楽の楽しみ方を発見してください。 (ホームページから引用)全4部構成!通し券もございます。ぜひお運びください。

●Rippleホームページ

http://ripple-concert.jimdo.com/

2016年6月25日(土)

ムジカーザ(151-0066 東京都渋谷区西原3-33-1)

Tel.03-5454-0054 Fax.03-5454-0053

http://www.musicasa.co.jp/information/index.html

チケット:4000円 ※お好みの組み合わせで2つの部をお選びください。

通し券:5000円

学生券:3000円

軽食・お菓子付

未就学児の入場も可能です。

◆お問合せ・お申込み

ripple.concert@gmail.com

◆プログラム

●第1ブロック(11時開始)

1. ルクー:ヴァイオリンソナタ ト長調

Vn. 尾崎羽奈、Pf. 土橋礼佳

2. 《次代の担い手たち》

・ブルクミュラー/驫 千尋:小さな嘆き

Pf. 谷口実沙、Vn. 尾崎羽奈、Vc. 加藤陽子

・ルロイ・アンダーソン:シンコペーテッド・クロック

Pf. 長井駿征、Vn. 尾崎羽奈、Vc. 加藤陽子

・モーツァルト:ピアノ三重奏曲 ト長調 K.564 より 第1、3楽章

Pf. 船嵜詩央里、Vn. 尾崎羽奈、Vc. 加藤陽子

3. ドヴォルザーク:ロンド ト短調 op. 94

Va. 池脇さくら、Pf. 藤原美香

4. ビゼー=ウィルバーク:カルメンの主題による幻想曲

Pf. 新明知美、清田千絵、谷合千文、樋口晃子

●第2ブロック(13時開始)

1. モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448

Pf. 溝口理香子、広瀬佳子

2. グリーグ:ヴァイオリンソナタ 第3番 ハ短調 op.45

Vn. 増村寿乃、Pf. 清田千絵

3. フォーレ:弦楽四重奏曲 ホ短調 op.121

Vn. 町田匡、三輪莉子、Va. 樹神有紀、Vc. 田辺純一

4. ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲 第2番 op.17

Pf. 本堂竣哉、長尾洋史

●第3ブロック(15時25分開始)

1. ドニゼッティ:「愛の妙薬」より 第1幕 第5場~第8場

Sop. 福田有紀(アディーナ)、Ten. 西沢健吾(ネモリーノ)、

Bar. 品田広希(ドゥルカマーラ)、Pf. 樋口晃子

2. バッハ:オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1060a

Ob. 長山航、Vn. 町田琴和

Vn. 尾崎羽奈、増村寿乃、町田匡、三輪莉子、Va. 樋口雅世、樹神有紀、

Vc. 田辺純一、Cb. 佐野央子、Cem. 清田千絵

3. ファリャ:クラヴサン協奏曲 G.71

Cem. 谷合千文、Vn. 清岡優子、Vc. 小畠幸法、Fl. 大澤明子、Ob. 長山航、Cl. 恩智聡子

4. ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲 第5番 ニ長調 op.70-1「幽霊」

Vn. 吉岡麻貴子、Vc. 長谷部一郎、Pf. 長尾洋史

●第4ブロック(17時35分開始)

1. ドビュッシー(多和田智大編曲):おもちゃ箱

Pf. 藤原亜美、長尾洋史

語り 久森百合乃

2. ドビュッシー:フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ

Fl. 大澤明子、Va. 樋口雅世、Hp. 池城菜香

3. 橋本國彦:お菓子と娘 /三善晃:白く

Sop. 斉藤京子、Pf. 長尾洋史

4. シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 D667「ます」

Vn. 町田琴和、Va. 樋口雅世、Vc. 長谷部一郎、Cb. 佐野央子、Pf. 長尾洋史

●Rippleホームページ

http://ripple-concert.jimdo.com/

2016年6月25日(土)

ムジカーザ(151-0066 東京都渋谷区西原3-33-1)

Tel.03-5454-0054 Fax.03-5454-0053

http://www.musicasa.co.jp/information/index.html

チケット:4000円 ※お好みの組み合わせで2つの部をお選びください。

通し券:5000円

学生券:3000円

軽食・お菓子付

未就学児の入場も可能です。

◆お問合せ・お申込み

ripple.concert@gmail.com

◆プログラム

●第1ブロック(11時開始)

1. ルクー:ヴァイオリンソナタ ト長調

Vn. 尾崎羽奈、Pf. 土橋礼佳

2. 《次代の担い手たち》

・ブルクミュラー/驫 千尋:小さな嘆き

Pf. 谷口実沙、Vn. 尾崎羽奈、Vc. 加藤陽子

・ルロイ・アンダーソン:シンコペーテッド・クロック

Pf. 長井駿征、Vn. 尾崎羽奈、Vc. 加藤陽子

・モーツァルト:ピアノ三重奏曲 ト長調 K.564 より 第1、3楽章

Pf. 船嵜詩央里、Vn. 尾崎羽奈、Vc. 加藤陽子

3. ドヴォルザーク:ロンド ト短調 op. 94

Va. 池脇さくら、Pf. 藤原美香

4. ビゼー=ウィルバーク:カルメンの主題による幻想曲

Pf. 新明知美、清田千絵、谷合千文、樋口晃子

●第2ブロック(13時開始)

1. モーツァルト:2台のピアノのためのソナタ ニ長調 K.448

Pf. 溝口理香子、広瀬佳子

2. グリーグ:ヴァイオリンソナタ 第3番 ハ短調 op.45

Vn. 増村寿乃、Pf. 清田千絵

3. フォーレ:弦楽四重奏曲 ホ短調 op.121

Vn. 町田匡、三輪莉子、Va. 樹神有紀、Vc. 田辺純一

4. ラフマニノフ:2台のピアノのための組曲 第2番 op.17

Pf. 本堂竣哉、長尾洋史

●第3ブロック(15時25分開始)

1. ドニゼッティ:「愛の妙薬」より 第1幕 第5場~第8場

Sop. 福田有紀(アディーナ)、Ten. 西沢健吾(ネモリーノ)、

Bar. 品田広希(ドゥルカマーラ)、Pf. 樋口晃子

2. バッハ:オーボエとヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1060a

Ob. 長山航、Vn. 町田琴和

Vn. 尾崎羽奈、増村寿乃、町田匡、三輪莉子、Va. 樋口雅世、樹神有紀、

Vc. 田辺純一、Cb. 佐野央子、Cem. 清田千絵

3. ファリャ:クラヴサン協奏曲 G.71

Cem. 谷合千文、Vn. 清岡優子、Vc. 小畠幸法、Fl. 大澤明子、Ob. 長山航、Cl. 恩智聡子

4. ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲 第5番 ニ長調 op.70-1「幽霊」

Vn. 吉岡麻貴子、Vc. 長谷部一郎、Pf. 長尾洋史

●第4ブロック(17時35分開始)

1. ドビュッシー(多和田智大編曲):おもちゃ箱

Pf. 藤原亜美、長尾洋史

語り 久森百合乃

2. ドビュッシー:フルート、ヴィオラとハープのためのソナタ

Fl. 大澤明子、Va. 樋口雅世、Hp. 池城菜香

3. 橋本國彦:お菓子と娘 /三善晃:白く

Sop. 斉藤京子、Pf. 長尾洋史

4. シューベルト:ピアノ五重奏曲 イ長調 D667「ます」

Vn. 町田琴和、Va. 樋口雅世、Vc. 長谷部一郎、Cb. 佐野央子、Pf. 長尾洋史

2016年05月03日

【終了報告】作曲家の庭7~山田耕筰

シリーズ『作曲家の庭』第7回≪山田耕筰≫は、東京、静岡の両公演共にたくさんのお客様をお迎えし、盛況のうちに終了いたしました。演奏会を重ねるに連れ、演奏家の皆様の経験や知識から多くのことを学び、その価値をあらためて実感すると共に、ご来場くださるお客様をはじめ、多くの方々からのご支援、ご協力に感謝の想いが増すばかり。これからも、内容はもとより、運営面も充実させ、より良いコンサートを創っていけるよう精進していきたいと心を新たにしました。邦人作曲家の人と作品を紹介していくことは、弊社にとって最重要のテーマです。今回得られたことをふまえつつ、今後の企画に活かしてまいります。

なお巣鴨教会で使用したピアノ(YAMAHA U1)は、合唱指揮者・辻正行が使用していたもので、このたびコーラス・スタジオ(新宿区)より巣鴨教会へ寄贈されました。この出来事は私にとって何事にも代え難い特別な喜びです。ご尽力くださった皆様に心からの感謝を申し上げます。

次回の「作曲家の庭」は少し間をおいて9月開催。敬愛する長尾洋史さんによるドビュッシーの名品の数々をお贈りします。声楽作品はありませんが、SPAC(静岡県舞台芸術センター)の“たきいみき”さんによる「語り」があります。ここでも「声」の放つ魅力をお楽しみいただけます。ご期待ください。

●プログラム

●東京公演リハーサル

●東京公演本番

●渡辺善忠先生(巣鴨教会牧師)のお話『山田耕筰と巣鴨教会』

●東京公演の全体合唱と記念写真

●静岡公演リハーサル

●静岡公演本番

●静岡公演の全体合唱

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰

【東京公演】

2016年4月29日(金祝)14:00開演

日本基督教団 巣鴨教会

【静岡公演】

2016年4月30日(土)18:00開演

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

●北原白秋(1885-1942)の詩による歌曲

鐘が鳴ります/かやの木山の

おろかしく/六騎/ペィチカ/待ちぼうけ

(アルト:小川明子/ピアノ:山田啓明)

●三木露風(1889-1964)の詩による歌曲

野薔薇/唄/嘆き/燕/樹立

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

●『童謡百曲集』より

青がえる/赤とんぼ/お友達といっしょ(露風)

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

酢模の咲くころ/あわて床屋(白秋)

(アルト:小川明子/ピアノ:山田啓明)

●東京公演:渡辺善忠牧師によるお話『山田耕筰と巣鴨教会』

●静岡公演:ピアノ独奏「ピアノための“からたちの花”」 ピアノ:大野浩嗣

●大木惇夫(1895-1977)の詩による歌曲

みぞれに寄する愛の歌

薔薇の花に心をこめて

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

●AIYAN の歌(白秋)

(アルト:小川明子/ピアノ:山田啓明)

●風に寄せてうたへる春の歌(露風)

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

●アンコール

中国地方の子守歌(小川/山田)

からたちの花(横山/大野)

さくらさくら(小川/山田)

ちんころ小犬(横山/大野)

この道(全体合唱/指揮:山田/ピアノ:大野)

●≪からたちの花≫記念碑 (於 巣鴨教会)

山田耕筰が10~13歳まで過ごした自営館(巣鴨教会)。「からたちの花」は、耕筰の自営館での思い出に共感した北原白秋により作詩されました。

「工場で職工に足蹴にされたりすると―活版職工は大体両手がふさがっているので、殴るより蹴る方が早かった―私はからたちの垣まで逃げ出し、人に見せたくない涙をその根方にそそいだ。そのまま逃亡してしまおうと思った事も度々ではあったが、蹴られて受けた傷の痛みが薄らぐと共に、興奮も静まった。涙もおさまった。そうした時、畑の小母さんが示してくれる好意は、嬉しくはあったが反ってつらくも感じられた。ようやくかわいた頬がまたしても涙に濡れるからだ。からたちの、白い花、青いとげ、そしてあのまろい金の実。それは自営館生活のおける私のノスタルジアだ。そのノスタルジアが白秋によって詩化され、あの歌となったのだ。」

山田耕作『自伝/若き日の狂詩曲~はるかなり青春のしらべ』 より

●巣鴨教会ホームページ『山田耕筰と巣鴨教会』

http://www.sugamo-church.com/YamadaKousakuJapanese.htm

なお巣鴨教会で使用したピアノ(YAMAHA U1)は、合唱指揮者・辻正行が使用していたもので、このたびコーラス・スタジオ(新宿区)より巣鴨教会へ寄贈されました。この出来事は私にとって何事にも代え難い特別な喜びです。ご尽力くださった皆様に心からの感謝を申し上げます。

次回の「作曲家の庭」は少し間をおいて9月開催。敬愛する長尾洋史さんによるドビュッシーの名品の数々をお贈りします。声楽作品はありませんが、SPAC(静岡県舞台芸術センター)の“たきいみき”さんによる「語り」があります。ここでも「声」の放つ魅力をお楽しみいただけます。ご期待ください。

●プログラム

●東京公演リハーサル

●東京公演本番

●渡辺善忠先生(巣鴨教会牧師)のお話『山田耕筰と巣鴨教会』

●東京公演の全体合唱と記念写真

●静岡公演リハーサル

●静岡公演本番

●静岡公演の全体合唱

シン・ムジカ コンサート・シリーズ vol.2

作曲家の庭7 山田耕筰

【東京公演】

2016年4月29日(金祝)14:00開演

日本基督教団 巣鴨教会

【静岡公演】

2016年4月30日(土)18:00開演

静岡市清水文化会館マリナート・小ホール

●北原白秋(1885-1942)の詩による歌曲

鐘が鳴ります/かやの木山の

おろかしく/六騎/ペィチカ/待ちぼうけ

(アルト:小川明子/ピアノ:山田啓明)

●三木露風(1889-1964)の詩による歌曲

野薔薇/唄/嘆き/燕/樹立

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

●『童謡百曲集』より

青がえる/赤とんぼ/お友達といっしょ(露風)

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

酢模の咲くころ/あわて床屋(白秋)

(アルト:小川明子/ピアノ:山田啓明)

●東京公演:渡辺善忠牧師によるお話『山田耕筰と巣鴨教会』

●静岡公演:ピアノ独奏「ピアノための“からたちの花”」 ピアノ:大野浩嗣

●大木惇夫(1895-1977)の詩による歌曲

みぞれに寄する愛の歌

薔薇の花に心をこめて

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

●AIYAN の歌(白秋)

(アルト:小川明子/ピアノ:山田啓明)

●風に寄せてうたへる春の歌(露風)

(ソプラノ:横山靖代/ピアノ:大野浩嗣)

●アンコール

中国地方の子守歌(小川/山田)

からたちの花(横山/大野)

さくらさくら(小川/山田)

ちんころ小犬(横山/大野)

この道(全体合唱/指揮:山田/ピアノ:大野)

●≪からたちの花≫記念碑 (於 巣鴨教会)

山田耕筰が10~13歳まで過ごした自営館(巣鴨教会)。「からたちの花」は、耕筰の自営館での思い出に共感した北原白秋により作詩されました。

「工場で職工に足蹴にされたりすると―活版職工は大体両手がふさがっているので、殴るより蹴る方が早かった―私はからたちの垣まで逃げ出し、人に見せたくない涙をその根方にそそいだ。そのまま逃亡してしまおうと思った事も度々ではあったが、蹴られて受けた傷の痛みが薄らぐと共に、興奮も静まった。涙もおさまった。そうした時、畑の小母さんが示してくれる好意は、嬉しくはあったが反ってつらくも感じられた。ようやくかわいた頬がまたしても涙に濡れるからだ。からたちの、白い花、青いとげ、そしてあのまろい金の実。それは自営館生活のおける私のノスタルジアだ。そのノスタルジアが白秋によって詩化され、あの歌となったのだ。」

山田耕作『自伝/若き日の狂詩曲~はるかなり青春のしらべ』 より

●巣鴨教会ホームページ『山田耕筰と巣鴨教会』

http://www.sugamo-church.com/YamadaKousakuJapanese.htm

タグ :辻正行

2016年04月15日

コーラス・スタジオから巣鴨教会へ(辻正行先生の使用ピアノ)

合唱指揮者・辻正行先生の使用していたピアノが、コーラス・スタジオ(新宿区)から巣鴨教会へ寄贈されました。このピアノで≪作曲家の庭7~山田耕筰≫を開催できることはこの上ない喜びです。ご支援、ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

●巣鴨教会近くの魚屋さんのお弁当(焼きさば)。美味でした。

●巣鴨教会近くの魚屋さんのお弁当(焼きさば)。美味でした。

タグ :辻正行

2016年03月12日

3月下旬発売/マーラーを語る~名指揮者29人へのインタビュー

ミュージックサプライ天崎浩二さんが翻訳した「マーラーを語る」が今月末、音楽之友社から出版されます。2010~11年のマーラー・イヤーに際して、ウィーンのユニバーサル・エディションが企画した書籍で、29人の世界的指揮者にインタビュー、マーラーに対する思いや音楽観、彼らの人生観を語っています。他界したアバド、マゼール、そして、ブーレーズの極めて貴重な発言も含まれています。一人の作曲家につい て、こ れほど大勢の演奏家が熱く語った書物は空前絶後です。ご期待ください!

アバドが、マゼールが、ブーレーズが、ドゥダメルが熱くマーラーを語る

現在日本で最もホットな音楽書

マーラーを語る~名指揮者29人へのインタビュー

ヴォルフガング・シャウフラー 編/天崎浩二 訳

音楽之友社

定価3,100円(税抜)

※詳細はチラシまたは音楽之友社HPをご覧ください。

★音楽之友社HP

http://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?code=201360

アバドが、マゼールが、ブーレーズが、ドゥダメルが熱くマーラーを語る

現在日本で最もホットな音楽書

マーラーを語る~名指揮者29人へのインタビュー

ヴォルフガング・シャウフラー 編/天崎浩二 訳

音楽之友社

定価3,100円(税抜)

※詳細はチラシまたは音楽之友社HPをご覧ください。

★音楽之友社HP

http://www.ongakunotomo.co.jp/catalog/detail.php?code=201360

2016年01月13日

連載『舞台を支えるひとびと第4回』[(有)ティー・エム・アソシエイツ和田知彦さん]

連載『舞台を支えるひとびと』を更新いたしました。第4回は(有)ティー・エム・アソシエイツの和田知彦さん。その豊富な知識とご経験から、様々なお話を伺うことができました。

★シン・ムジカ:ホームページ『舞台を支えるひとびと』

http://homepage3.nifty.com/SINMUSICA/shinmusica/interview/interview-04.html

★シン・ムジカ:ホームページ『舞台を支えるひとびと』

http://homepage3.nifty.com/SINMUSICA/shinmusica/interview/interview-04.html